人文地理在淮河

人文地理在淮河

化腐朽為良田 - 安豐塘

水文環境的改變,難免造成交通路線、灌溉漁獲等利權的重新分配,使得水利工程的決策對於地方社會、聚落的興衰,產生重大影響。主事者是否能夠有效協調這些利益衝突,牽涉工程的成敗。 若是政府預先規劃改變區域資源的分配,其佈局均必然反映於計畫階段的相關文書。「導淮委員會」檔案的涵蓋範圍,即可提供上層決策者、執行的技術人員、基層地方民眾等諸多角度的第一手資料。安徽省境內的安豐塘整治,就是一個化腐朽為良田的例子。

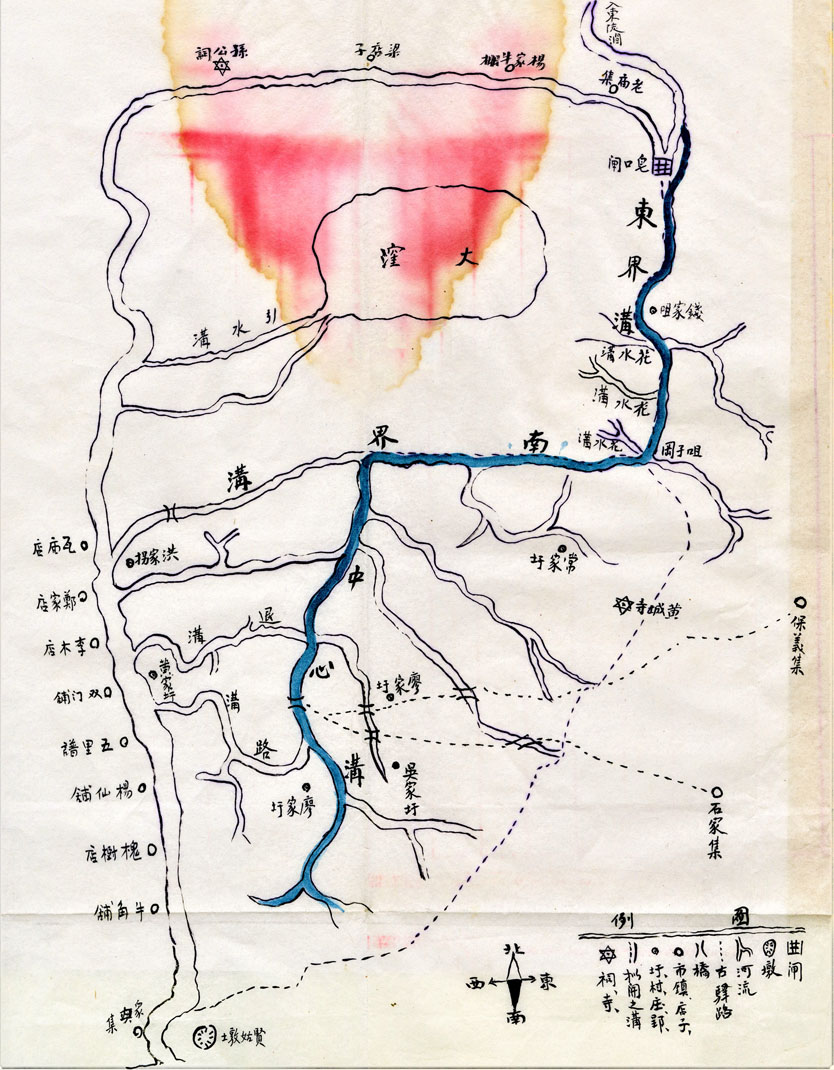

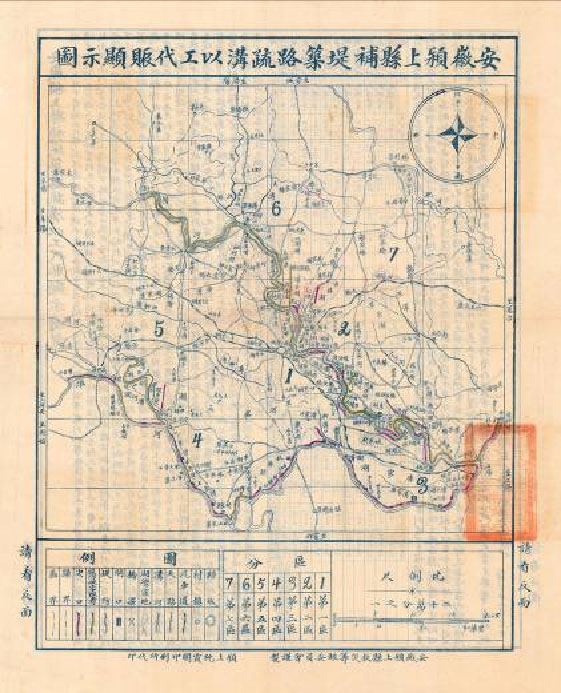

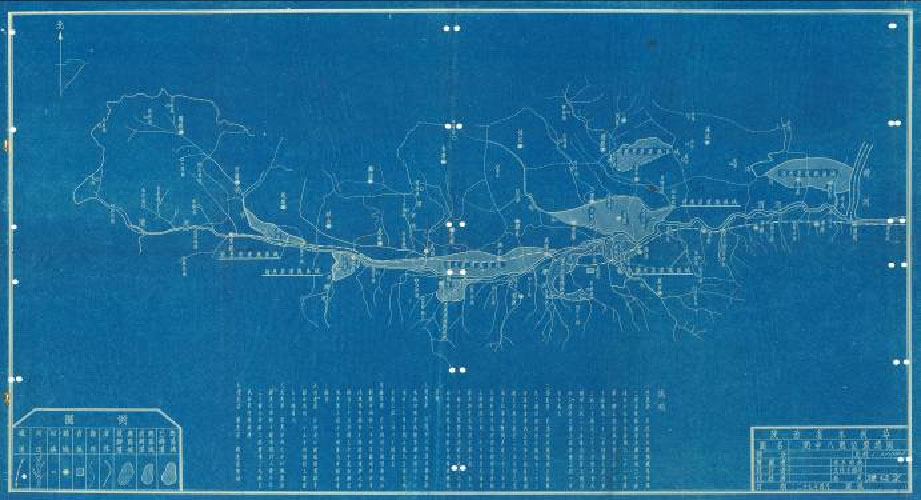

安豐塘圩田減水溝標顯圖。這張安豐塘引水道圖還載明了當地古驛路及祠堂寺廟等處,便於考察當時人群聚落等地貌。(中研院近史所檔案館藏,館藏號27-06-003-03,頁8。)

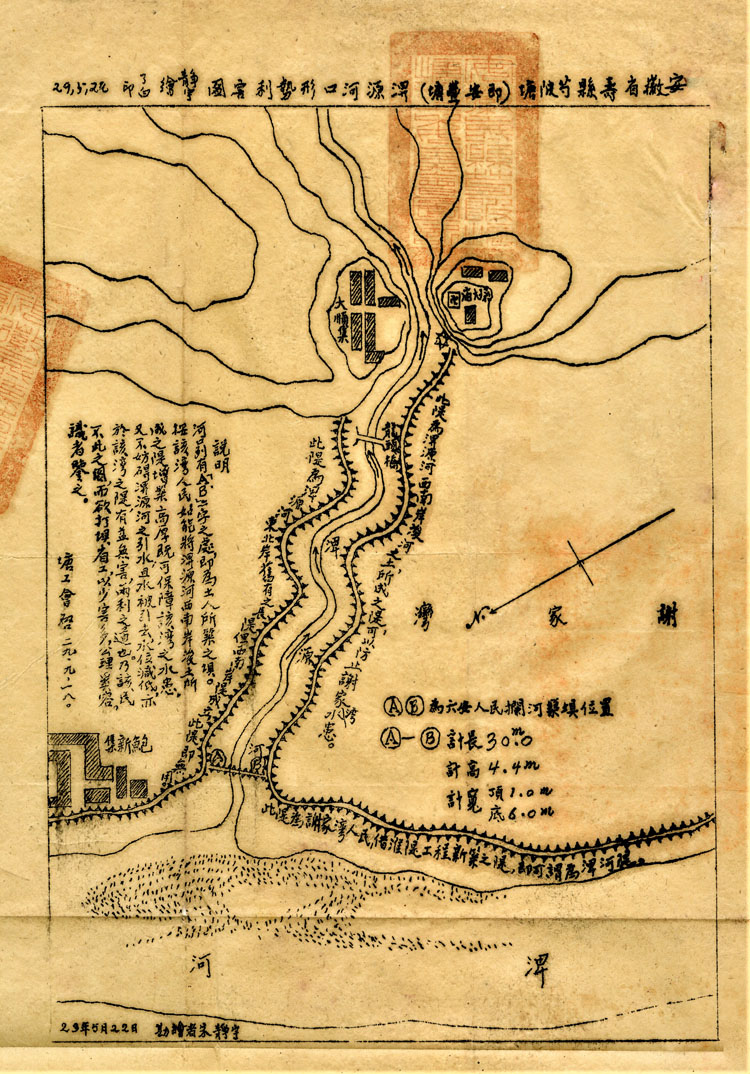

安徽省壽縣芍陂(即安豐塘)淠源河口形勢利害圖。導淮檔案中,官民相爭之事所在多有。圖為1934年芍陂塘工會所繪製,敘述當地土人截流之事。(中研院近史所檔案館藏,館藏號27-06-005-01,頁10。)

專題展示:芍陂(安豐塘)

芍陂位於安徽省壽縣境內,為淮河流域史上最早創建的水利工程。1930年代導淮委員會成立,加強對淮河的治理,芍陂由於水利灌溉功效,成為淮河流域治理的重要內容。

More...

安豐塘古名芍陂,位於現今安徽省淮南市下轄壽縣境內,相傳乃春秋時期楚人孫叔敖所創建,是淮河流域歷史上最早的水利工程。安豐塘地處淮河中游,屬於集合引、蓄、灌、排功能於一身的陂塘型灌溉工程。此地雨量充沛,但年內分布不均,故雨多易成洪澇,雨少易呈旱象。陂塘即為利用地形和水源條件,選擇低窪地方,築堤掘塘以攔蓄水源的灌溉工程。安豐塘水源來自山源河,後更於塘西南開闢子午渠(即淠源河)溝通淠河,引淠水以擴大水源。

安豐塘自創建後,歷代持續發揮程度不等的灌溉功能。至民國初年,一方面因引水河道淤塞,蓄水灌溉功能大失,面臨佔墾為田的威脅;另一方面由於時局紛亂,陂塘處於缺乏管理的境況。1930年代後,隨著國民政府政權的穩定以及導淮委員會成立,明顯增強對淮河流域的治理力度,安豐塘由於水利灌溉功效,也成為淮域治理的重點之一。

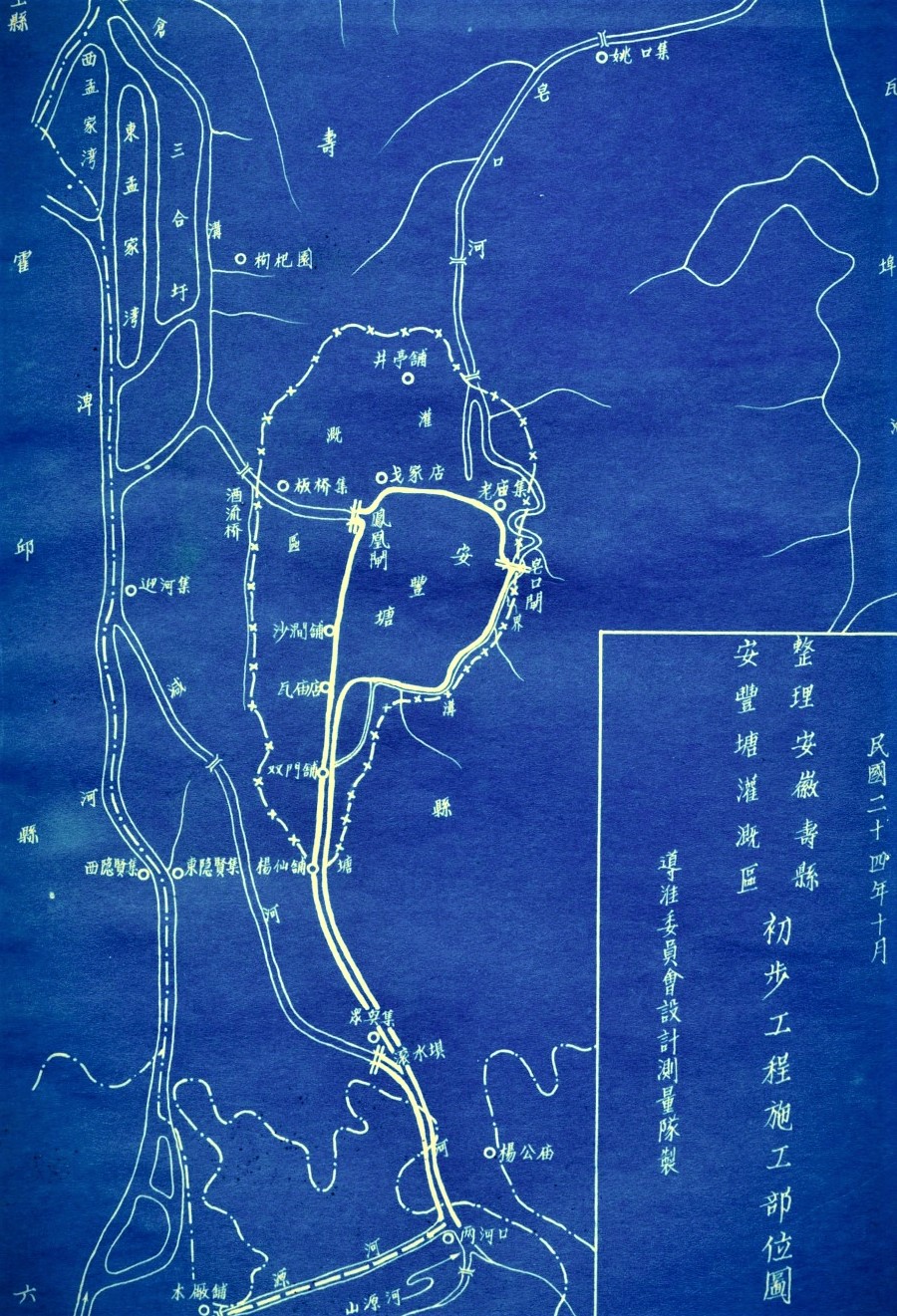

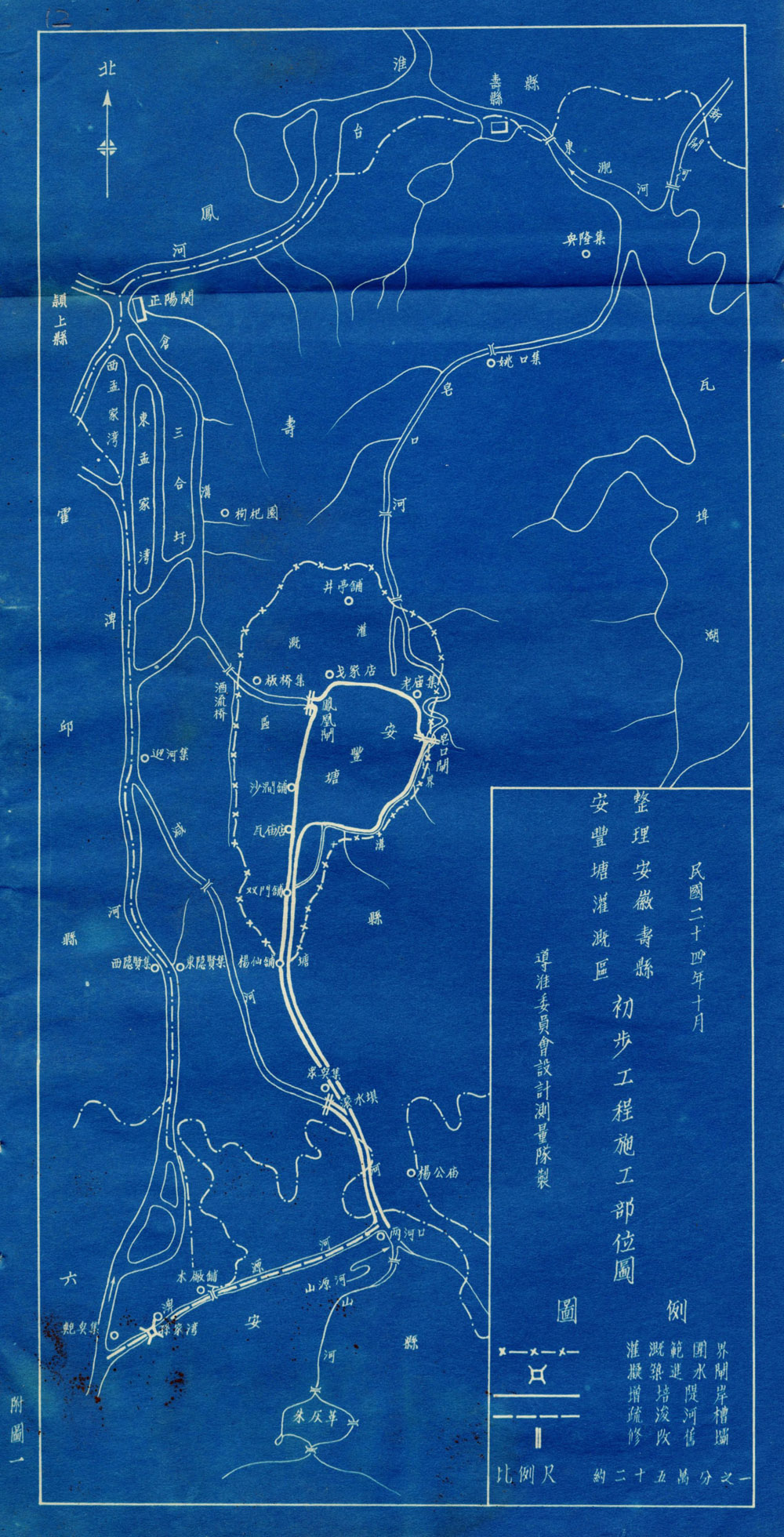

整理安徽壽縣安豐塘灌溉區初步工程施工部位圖

(圖片出處:館藏號26-45-014-01-012,頁12,中研院近史所檔案館藏。)

國民政府時期對安豐塘的治理,在組織上,一方面有官方性質的水政部門如導淮委員會、安徽省水利工程處等主導修治工作,與此同時民間組織如芍陂塘民大會、安豐塘塘工委員會也強化了管理職能;在制度上,進一步形成以「水利規約」為代表的民間管理制度和以「計畫書」為代表的官方治理規畫;在技術上,導淮委員會和安徽省水利工程處多次執行查勘和測量,在勘測基礎上進行工程設計,將現代水利科學引進安豐塘治理工程之中。

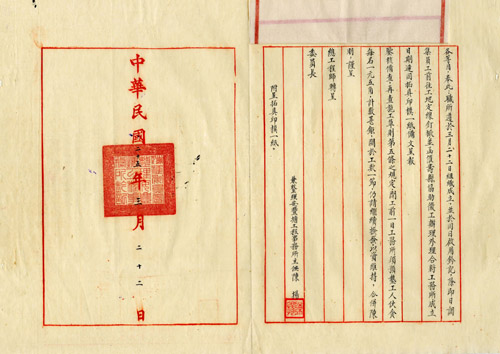

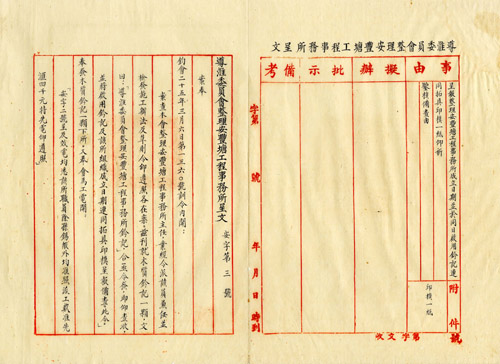

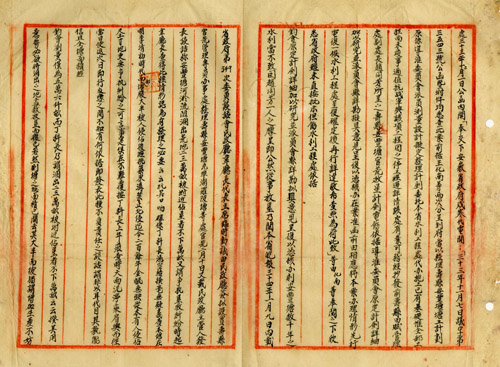

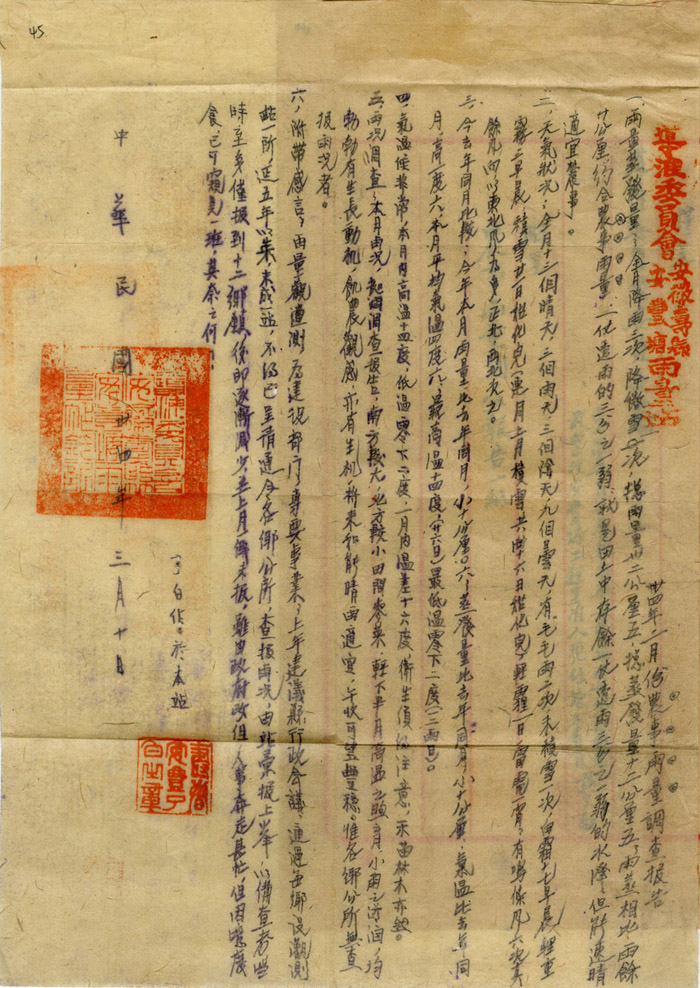

整理安豐塘工程事務所呈報事務所成立並同日啟用鈐記之呈文(民國25年3月22日),該事務所是為導淮委員會治理安豐塘的主要執行單位。

(館藏號:27-09-003-02 冊名:安豐塘施工事項 時間:1936/03-1936/08)

整理安豐塘工程事務所呈報事務所成立並同日啟用鈐記之呈文(民國25年3月22日),該事務所是為導淮委員會治理安豐塘的主要執行單位。

(館藏號:27-09-003-02 冊名:安豐塘施工事項 時間:1936/03-1936/08)

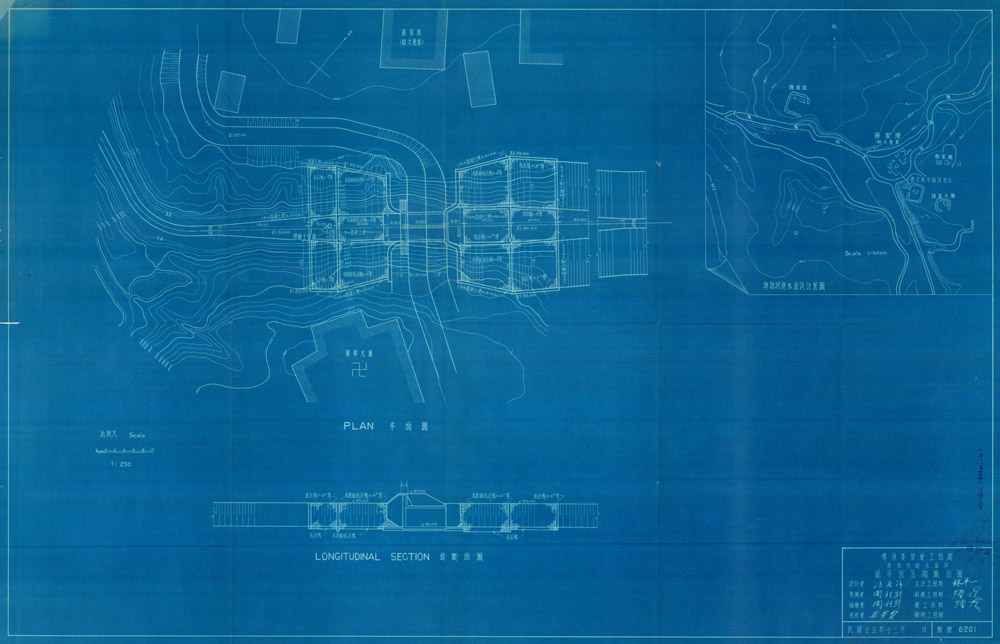

淠源河進水涵洞總平面及縱斷面圖、淠源河進水涵洞位置圖(民國25年12月)。為導淮委員會工程處所繪製,可見當時以現代化工程技術修治地方水利事業之一斑。

(館藏號:26-45-014-03-003 冊名:工程處整理安豐塘灌溉工程計畫建築渒源河進水涵洞計畫圖 時間:1936/12)

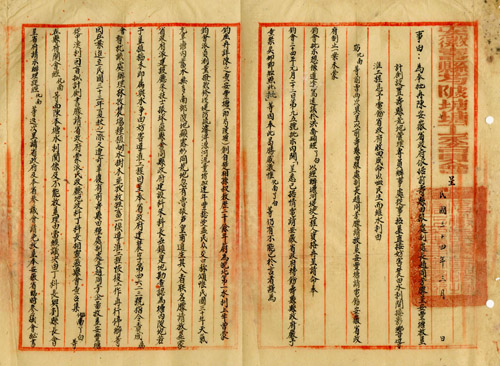

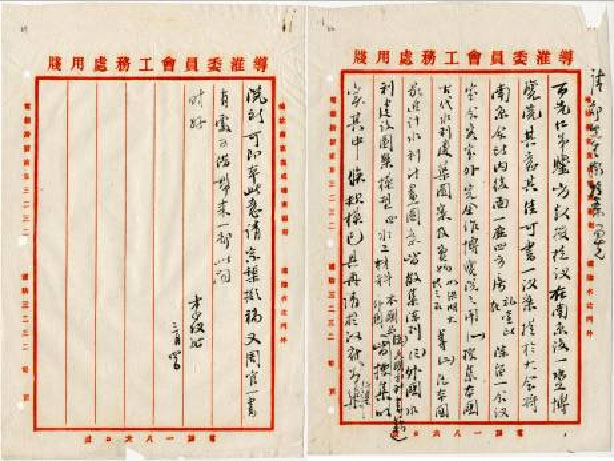

壽縣芍陂塘塘工委員會為安豐塘放墾妨害水利案致導淮委員會呈文(民國34年5月16日)。安豐塘自明清以來,多有佔墾為田之害。芍陂塘塘工委員會是地方紳民組成的管理組織,即曾屢次上呈陳述豪紳放墾侵佔等糾紛,建請處理。(館藏號:27-06-005-01-054~057 冊名:請准將未經驗收堤工及整理安豐塘文卷移交;請查辦雨量站保管暨淠源河口被居民築壩斷流 時間:1939/10-1945/12)

壽縣芍陂塘塘工委員會為安豐塘放墾妨害水利案致導淮委員會呈文(民國34年5月16日)。安豐塘自明清以來,多有佔墾為田之害。芍陂塘塘工委員會是地方紳民組成的管理組織,即曾屢次上呈陳述豪紳放墾侵佔等糾紛,建請處理。(館藏號:27-06-005-01-054~057 冊名:請准將未經驗收堤工及整理安豐塘文卷移交;請查辦雨量站保管暨淠源河口被居民築壩斷流 時間:1939/10-1945/12)

壽縣芍陂塘塘工委員會為安豐塘放墾妨害水利案致導淮委員會呈文(民國34年5月16日)。安豐塘自明清以來,多有佔墾為田之害。芍陂塘塘工委員會是地方紳民組成的管理組織,即曾屢次上呈陳述豪紳放墾侵佔等糾紛,建請處理。(館藏號:27-06-005-01-054~057 冊名:請准將未經驗收堤工及整理安豐塘文卷移交;請查辦雨量站保管暨淠源河口被居民築壩斷流 時間:1939/10-1945/12)

壽縣芍陂塘塘工委員會為安豐塘放墾妨害水利案致導淮委員會呈文(民國34年5月16日)。安豐塘自明清以來,多有佔墾為田之害。芍陂塘塘工委員會是地方紳民組成的管理組織,即曾屢次上呈陳述豪紳放墾侵佔等糾紛,建請處理。(館藏號:27-06-005-01-054~057 冊名:請准將未經驗收堤工及整理安豐塘文卷移交;請查辦雨量站保管暨淠源河口被居民築壩斷流 時間:1939/10-1945/12)

導淮委員會安徽壽縣安豐塘雨量站農事雨量調查報告(民國24年2月)。水文記載是水利設計的根本依據,為此導淮委員會逐步設置雨量站、水位站、流量站、含沙量站等測站。圖示為安豐塘雨量站之定期雨量報告,負責人恰為塘工委員會主任委員。

(館藏號:27-06-005-01-045 冊名:請准將未經驗收堤工及整理安豐塘文卷移交;請查辦雨量站保管暨淠源河口被居民築壩斷流 時間:1939/10-1945/12)

Close...

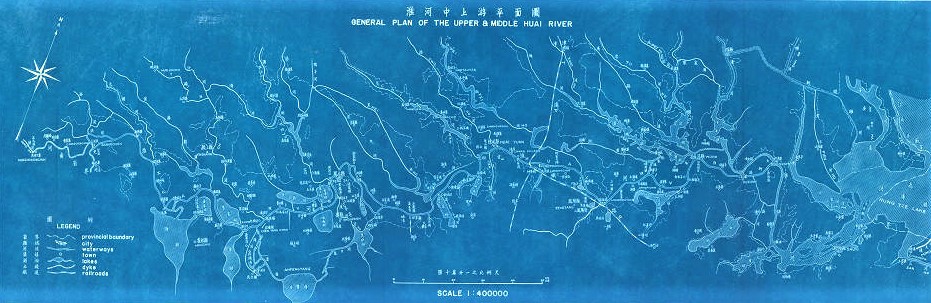

導淮事業成就

導淮委員會以黨政要人蔣中正、陳果夫擔任主任及副主任委員,以示國民政府重視淮河治理的決心。聘請留德水利專家李協總其事,亦延請外籍顧問方修斯等人協助,動員可觀技術人力及民工,自導淮委員會成立到抗戰前,主要在江蘇省及淮河中、下游地區辦理地理測繪、整治計畫設計、水利工程建設、河道設施管理等各方面的水利事業,現存許多寶貴資料,可供後人參考利用。

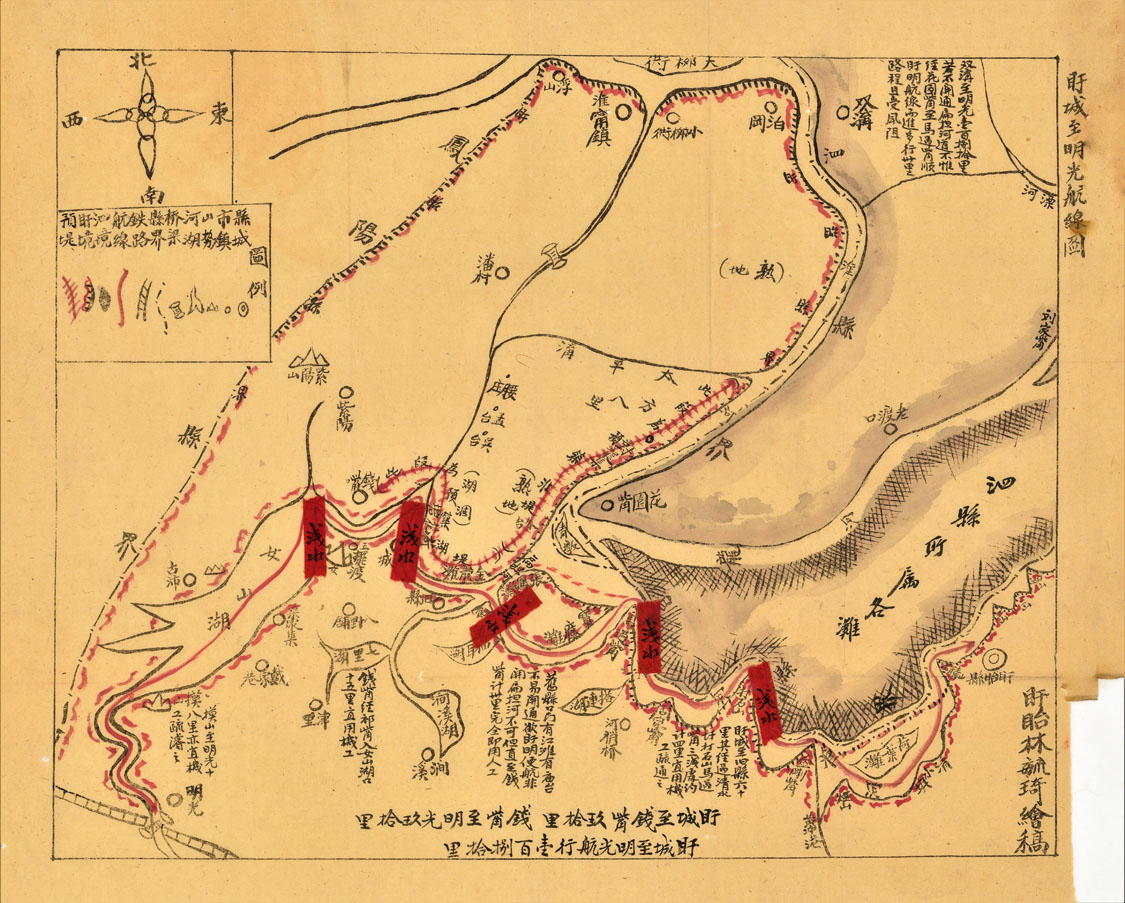

安徽省盱城至明光航線圖。為當地人繪製的河運航線圖,除各段里程外,還載明了各段治水宜用何法。(中研院近史所檔案館藏,館藏號27-06-003-04,頁12。)

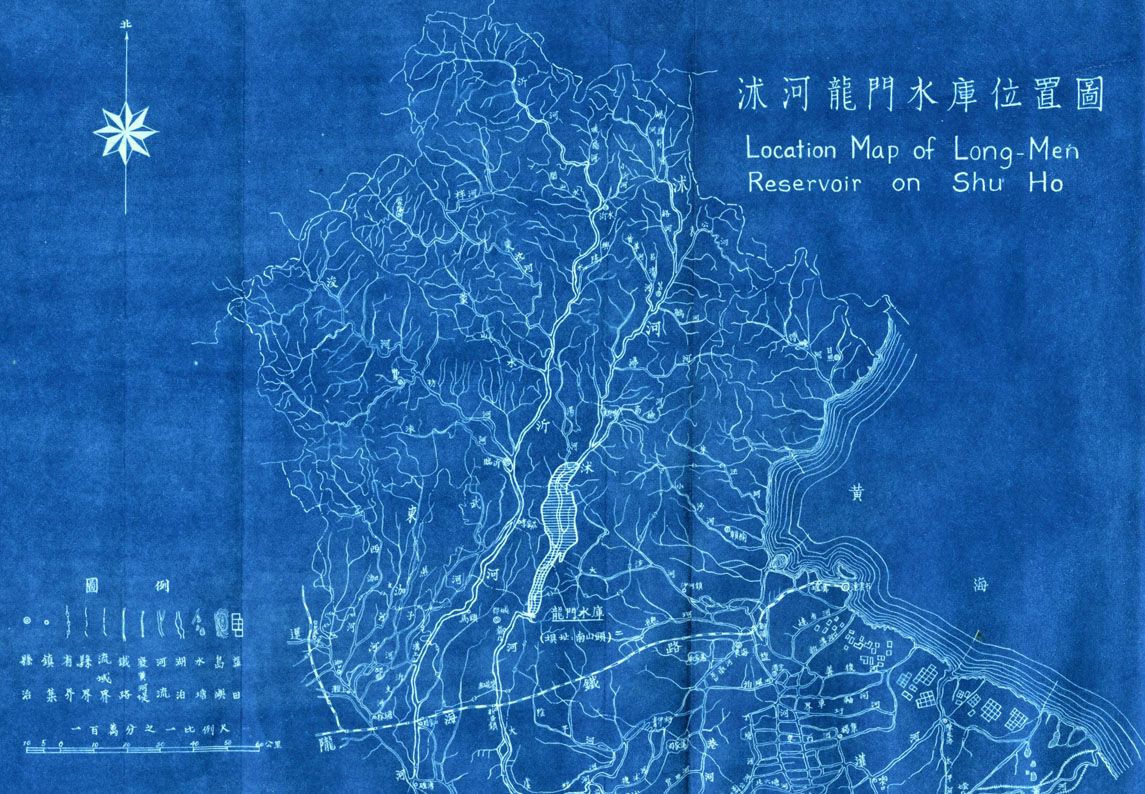

沭河龍門水庫位置圖。沂沭泗河水系是淮河流域主要水系之一,均發源於山東山區,下游經江蘇入海。沂河、沭河上游水流湍急,水土流失嚴重,下游平原水流平緩,泥沙淤塞河床。在導淮工程計畫中,亦列入沭、沂河之治導計畫,認為下游須疏濬以利排洪,上游則須建造攔洪水庫,並逐段建造底堰,緩和河水流速,攔蓄洪水量,兼可圖農田水利之發展。(中研院近史所檔案館藏,館藏號27-07-003-05,頁47。)

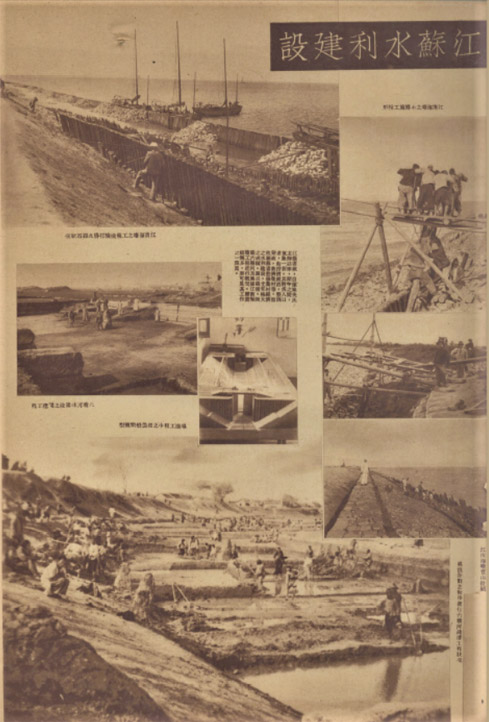

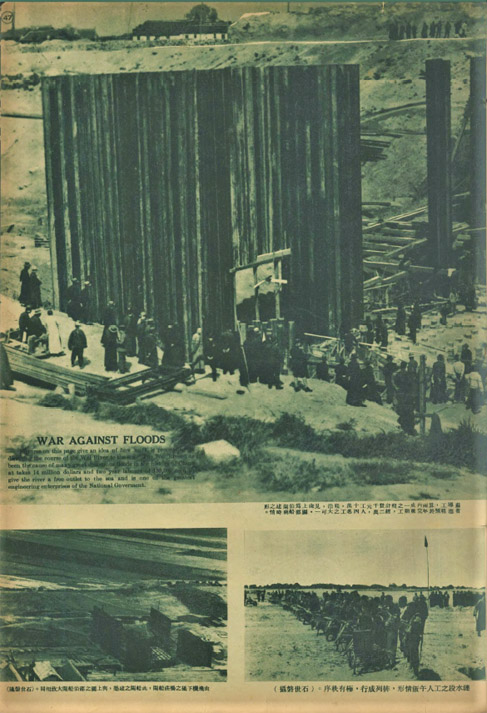

在抗戰前,導淮事業可說是規模龐大的社會建設工程。圖為導淮入海工程、興建邵伯船閘、開築六塘河等工程之攝影與報導,亦可見導淮建設招募工伕施工的情形。(翻攝《良友》,106期(1935年),頁46-47;《東南大觀》,元旦特刊(1935年),頁13。)

在抗戰前,導淮事業可說是規模龐大的社會建設工程。圖為導淮入海工程、興建邵伯船閘、開築六塘河等工程之攝影與報導,亦可見導淮建設招募工伕施工的情形。(翻攝《良友》,106期(1935年),頁46-47;《東南大觀》,元旦特刊(1935年),頁13。)

在抗戰前,導淮事業可說是規模龐大的社會建設工程。圖為導淮入海工程、興建邵伯船閘、開築六塘河等工程之攝影與報導,亦可見導淮建設招募工伕施工的情形。(翻攝《良友》,106期(1935年),頁46-47;《東南大觀》,元旦特刊(1935年),頁13。)

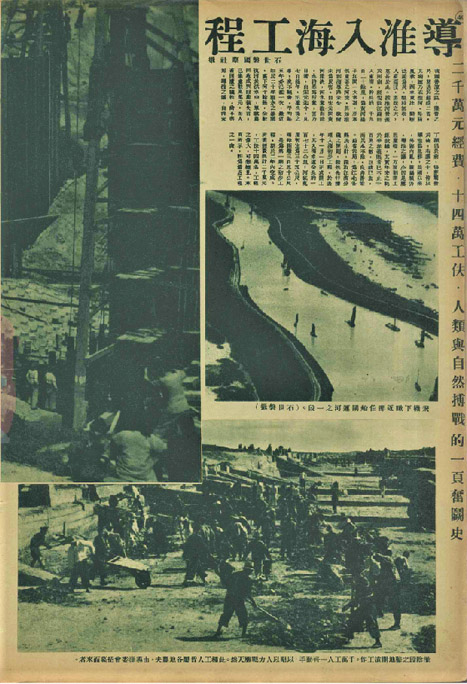

導淮初期工程計畫中,完工之淮陰船閘、楊莊活動壩攝影。 (中研院近史所檔案館藏,館藏號27-07-003-05,頁32、33。)

導淮初期工程計畫中,完工之淮陰船閘、楊莊活動壩攝影。 (中研院近史所檔案館藏,館藏號27-07-003-05,頁32、33。)

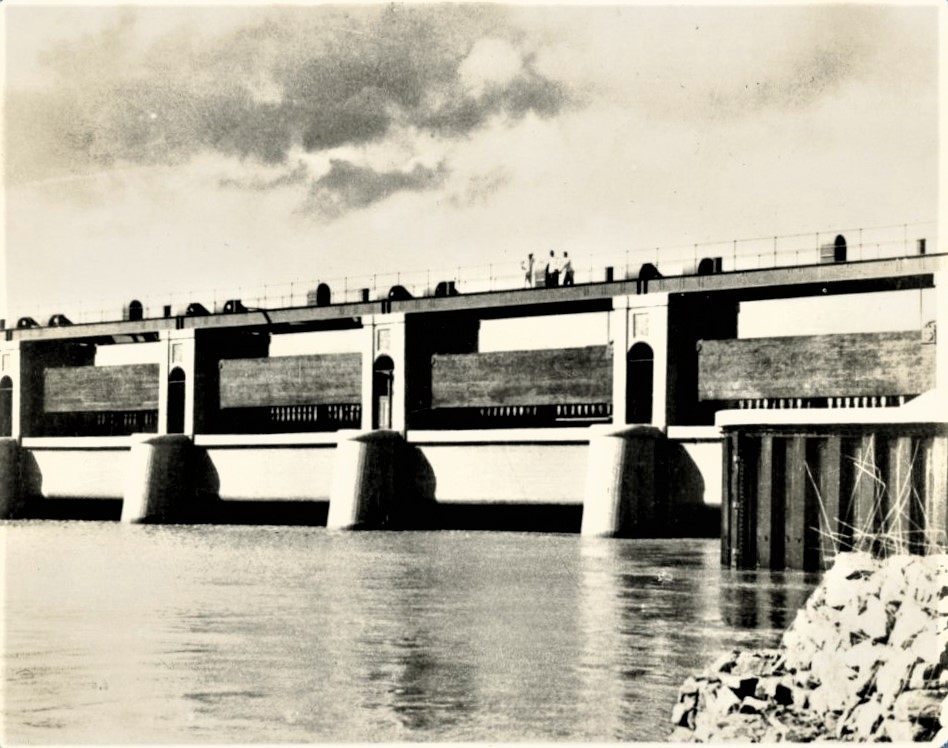

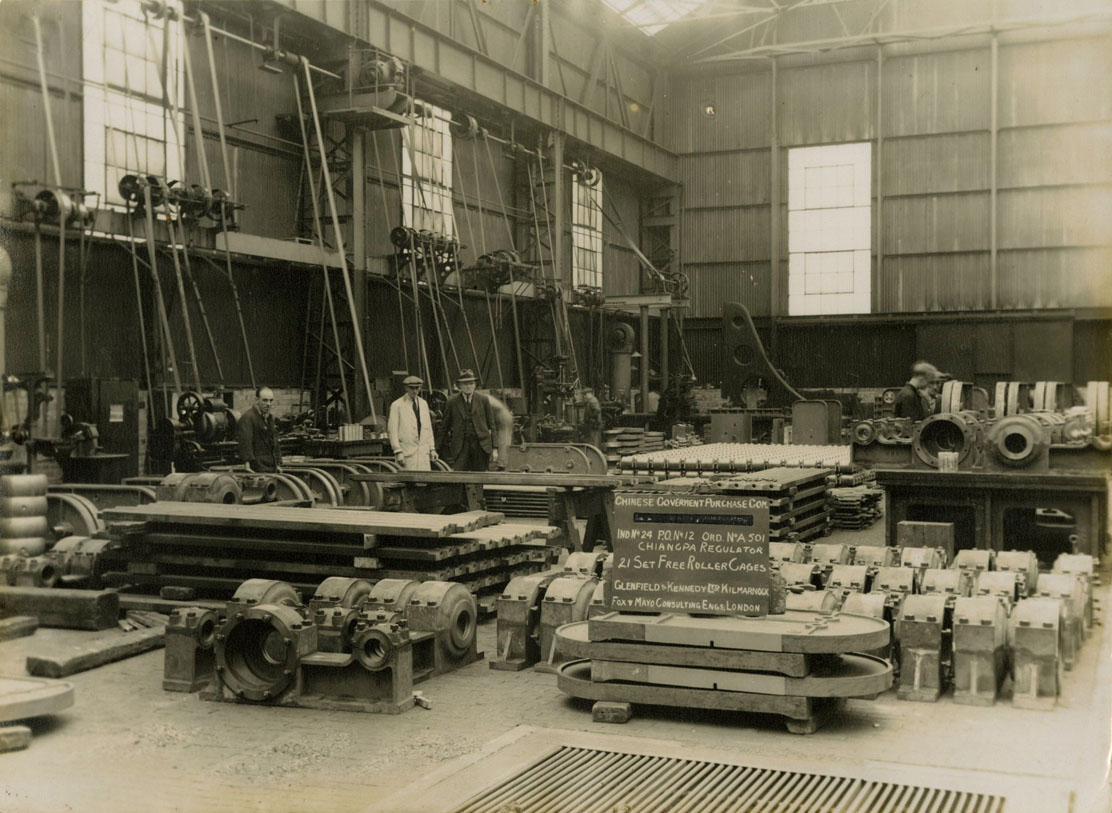

中英庚款是導淮工程的重要財源之一,但在使用上需遵守許多條件,在料款部分,即必須由導淮委員會開具購料單呈送董事會,再轉倫敦購料委員會折合購料,且只限於購買英國生產的機械材料。(中研院近史所檔案館藏,館藏號27-10-007-01,頁208。)

專題展示:以工代賑

淮河之患,出自黃河奪淮,帶來大量泥沙,1855年黃河北徙後,淮河河道淤塞,使排洪不暢,大水一來便氾濫成災。尤其是1931年的淮河大水災,根據國民政府的洪災調查,受災戶數共有420萬戶,受災人口2500萬人,對於人民生命財產的損失無疑是巨大的。

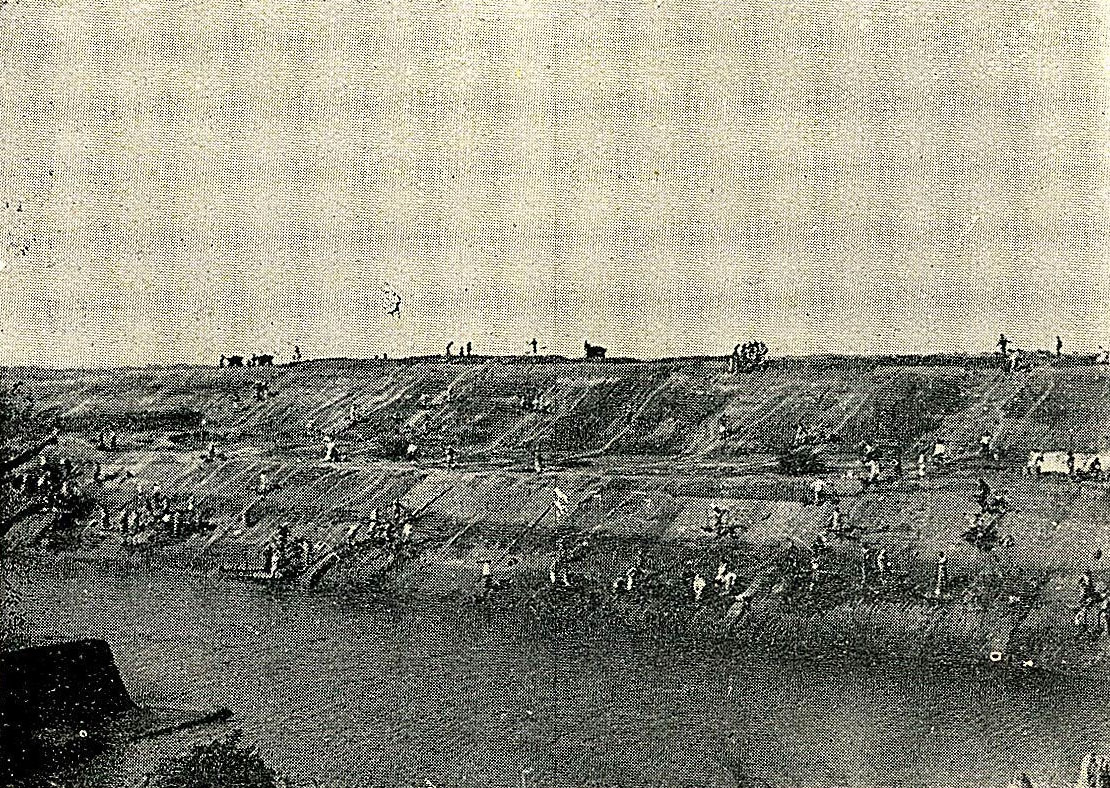

壓堤工作

(圖片出處:導淮委員會編,《導淮委員會工作報告》。攝影第2頁。近史所郭廷以圖書館典藏)

More...

為此,國民政府成立救濟水災委員會,不只在當下救濟災民,在災後復原上,配合導淮委員會的導淮入江(長江)、入海工程和復堤工程,進行以工代賑的救濟事業,恢復災民家園並推動工程建設。水災進一步強化了國民政府對於水利建設的認識,以工代賑的經費也有助於導淮委員會在江蘇省、安徽省等地的工程進展。

壓堤工作

(圖片出處:導淮委員會編,《導淮委員會工作報告》。攝影第2頁。近史所郭廷以圖書館典藏)

船閘引河工程

(圖片出處:導淮委員會編,《導淮委員會工作報告》。攝影第5頁。近史所郭廷以圖書館典藏)

1931年10月安徽省潁上縣以工代賑顯示圖(館藏號:27-06-003-05 冊名:各地請施工賑浚河 時間:1931/08/-1931/12)

1931年9月中央轉飭導淮委員會從速實施導淮以工代賑之公函(館藏號:27-06-003-05 冊名:各地請施工賑浚河 時間:1931/08/-1931/12)

Close...

專題展示:總工程師李協

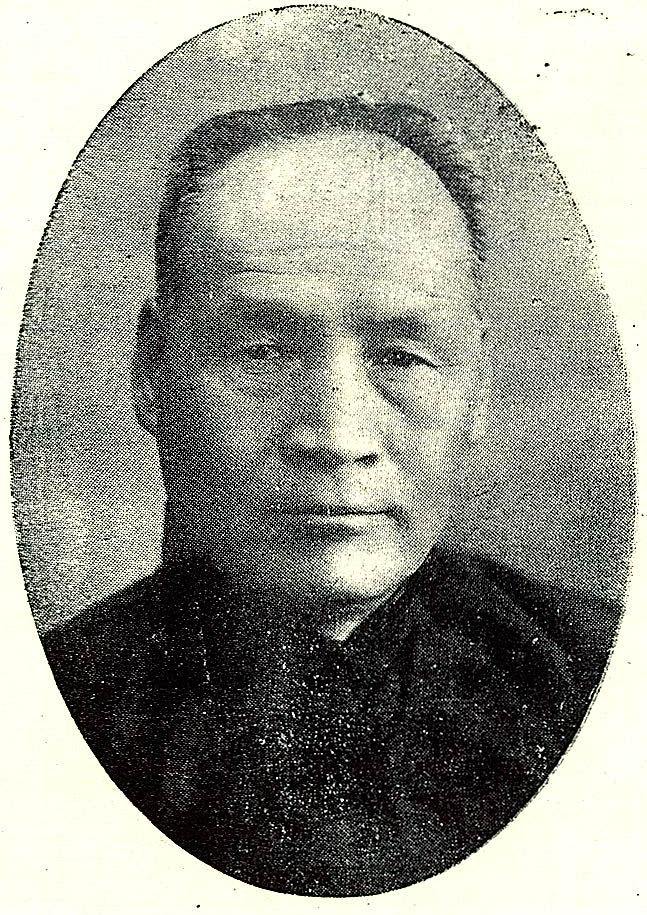

李協

(圖片出處:李儀祉著,《水工學》,扉頁。近史所郭廷以圖書館典藏)

More...

李協(1882〜1938),又名儀祉,字宜之,陝西蒲城人。1898年考取同州府秀才第一名,後入涇陽崇實書院、三原宏道書院深造。1904年考入京師大學堂德文預備班,得舉人銜。1909、1913年兩度赴德國留學,進入柏林皇家工程大學、丹澤工程大學學習土木工程。1915年畢業後回國,出任南京河海工程專門學校教務長。1922年,李協擔任陝西省水利局局長,兼渭北水利工程局總工程師,次年又兼任省教育廳廳長。此後歷任西北大學校長、陝西省建設廳廳長、上海港務局局長、華北水利委員會委員長、北方大港籌備處主任等職。1929年,李協擔任導淮委員會委員兼總工程師、工務處長。

李協畢生致力於中國水利事業,引進西方水利技術。1930年,透過實地的考察,李協完成了《導淮工程計劃》,為導淮委員會的治淮計劃奠定了理論基礎。《導淮工程計劃》不只重視導淮入江(長江)、入海的疏導,同時也重視水利的經濟效益,兼顧灌溉與航運,可謂近代水利建設的代表性計劃。

李協

(圖片出處:李儀祉著,《水工學》,扉頁。近史所郭廷以圖書館典藏)

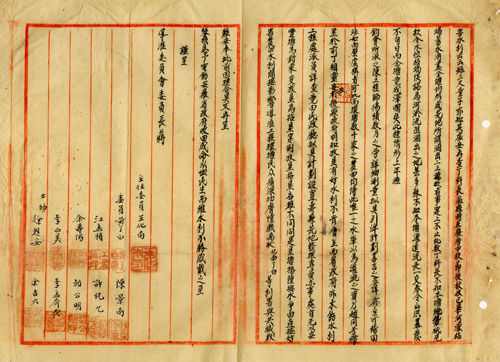

李協手跡(館藏號:27-05-001-01 冊名:工務處、總務處常會提案 時間:1929/07-1930/06)

李協主持計劃的著名「關中八惠」工程位置總圖(館藏號:18-20-18-05-005-04 冊名:黑惠渠灌溉計畫圖;關中八惠位置總圖 時間:1937/07-1938/04)

Close...

上一個主題

上一個主題