淮河的災害與治理

淮河的災害與治理

歷史災害

近世以來,華北百姓常年為淮水氾濫所苦。單以清末而論,自道光二十六年(1846)至宣統三年(1911)的66年間,江蘇省記錄有水旱災的年份高達52年,安徽省亦達43年。1916、1921、1931年發生三次淮河嚴重水災。因此,早在清末地方官員與傳統士紳已有倡議治淮的聲浪,但由於工費艱鉅,難以成事。至民初北洋政府時期,中國各省尚處於分據動盪之中,倡導治淮的張謇即使建立全國水利局,淮河治理仍然屢遭挫折。需俟國民政府北伐成功之後,才得以具體設計與推行淮河治導的建設大業。

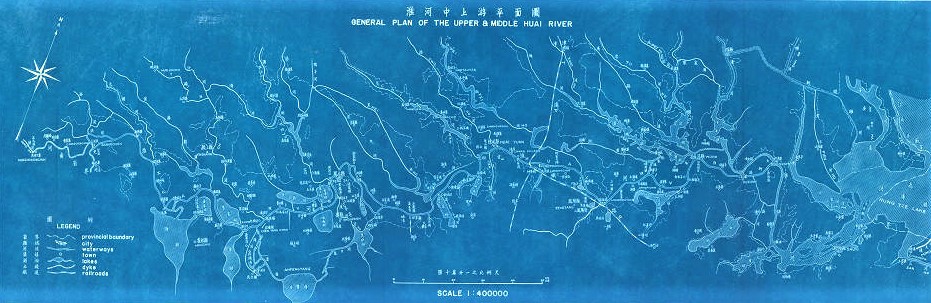

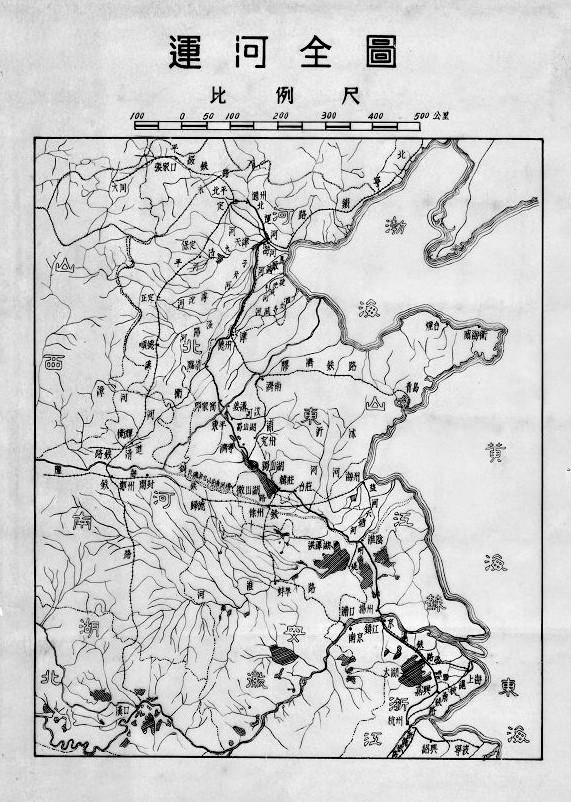

圖為黃河、淮河之間地域的運河全圖。清末以來黃河奪淮,淮河故道淤塞,咸豐年間排洪不暢,以致氾濫成災。1918年孫中山《實業計畫》即特別重視江河管理,提出重要的水利項目,包括淮河治理,謂計畫需專家以科學之考察與實測之後才能作最後之決定。 (中研院近史所檔案館藏,館藏號27-08-007-01,頁13。)

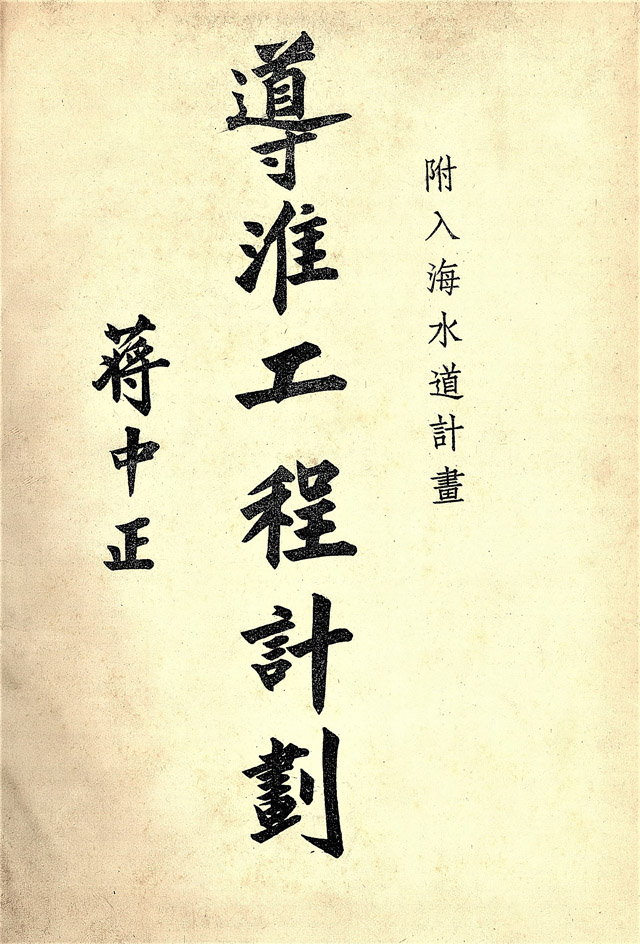

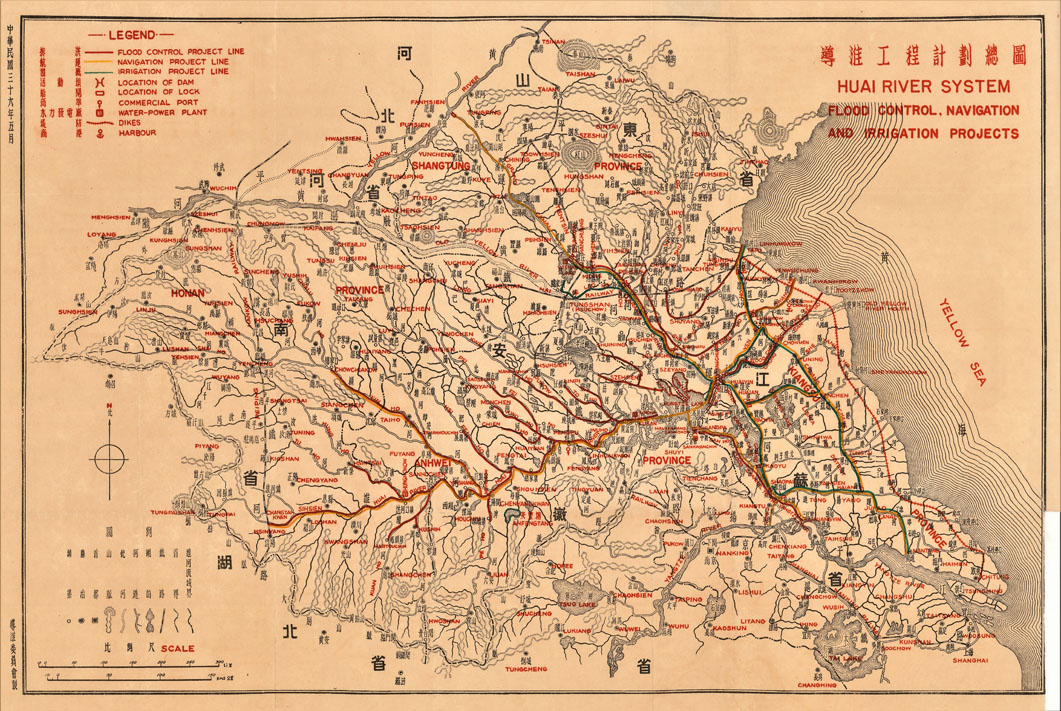

十九世紀中葉黃河北徙後,即有導淮之議,因工程費用過鉅,又涉及流域內江蘇、安徽等各省利益,60餘年未能治導。直到國民政府北伐成功後,初有整理導淮圖案委員會,繼於1929年設立導淮委員會,由國府主席蔣中正兼任委員長,並聘請國內著名水利專家李協為委員兼任工務處處長,主持導淮設計工作,1931年制定導淮工程計畫,以入江(長江)水道工程為先,輔之以入海水道計畫。自此確立了導淮委員會「江海分流」的工程方針。(《導淮工程計劃》(導淮委員會,1930),扉頁。)

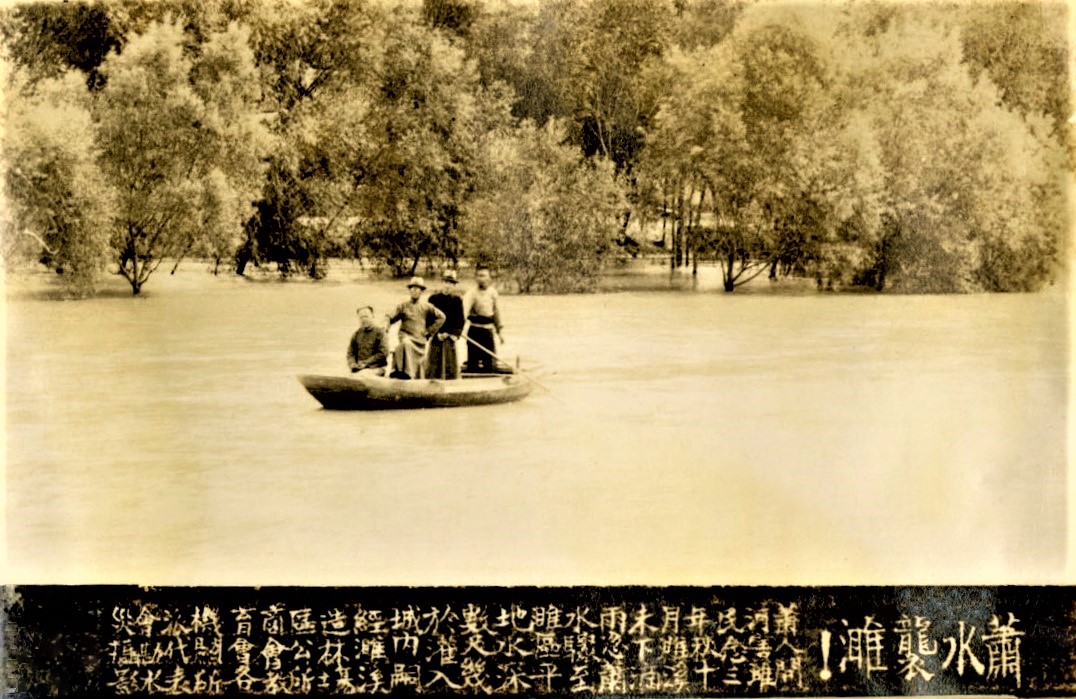

江蘇省銅山縣、蕭縣與安徽省宿縣的交界地帶,水系混亂,河道失修。每遇汛期,洪水無出路,往往釀成巨災。因此上游蕭縣亟欲挖通蕭宿間的龍山河、岱山河,引水入濉河,但下游宿縣、靈璧縣群起抵制,禁止挑挖,導致從清代乾嘉以迄於民國,百餘年間糾紛迭起,演成兩地民眾嚴重械鬥衝突。對此導淮委員會及蘇、皖兩省曾合組測量隊測浚濉河,以求解決途徑。圖為宿縣區長等代表呈文導淮委員會請求實施濉河整理計劃的大水勘災照片,呈文中即將大水肇因歸之於蕭人私自開挖河流,決水殃鄰。(中研院近史所檔案館藏,館藏號27-06-012-02,頁111。)

對症下藥

1929年導淮委員會成立後,曾有第一次「導淮工程計畫」及第二次「入海水道計畫」發表,引起蘇、皖等地人士對路線的爭議。因為水利工程的路線規劃,淮河整治採取入江水道,抑或入海水道?將涉及各省田地、河道築堤、地方士紳民眾等諸多利益,初期導淮一事頗具爭議。

導淮工程計劃總圖。在戰後規劃的「導淮工程計劃總圖」中,可見導淮委員會「江海分流」方針的全貌,在導淮入江水道工程部分,擴寬張福河河道,並興建三河活動壩和邵伯、淮陰、劉老澗三處船閘,不只改善淮河的排水,亦有助於航運之利;在導淮入海水道工程部分,則以黃河故道為基礎,由套子口出海。(中研院近史所檔案館藏,館藏號27-07-003-05,頁31。)

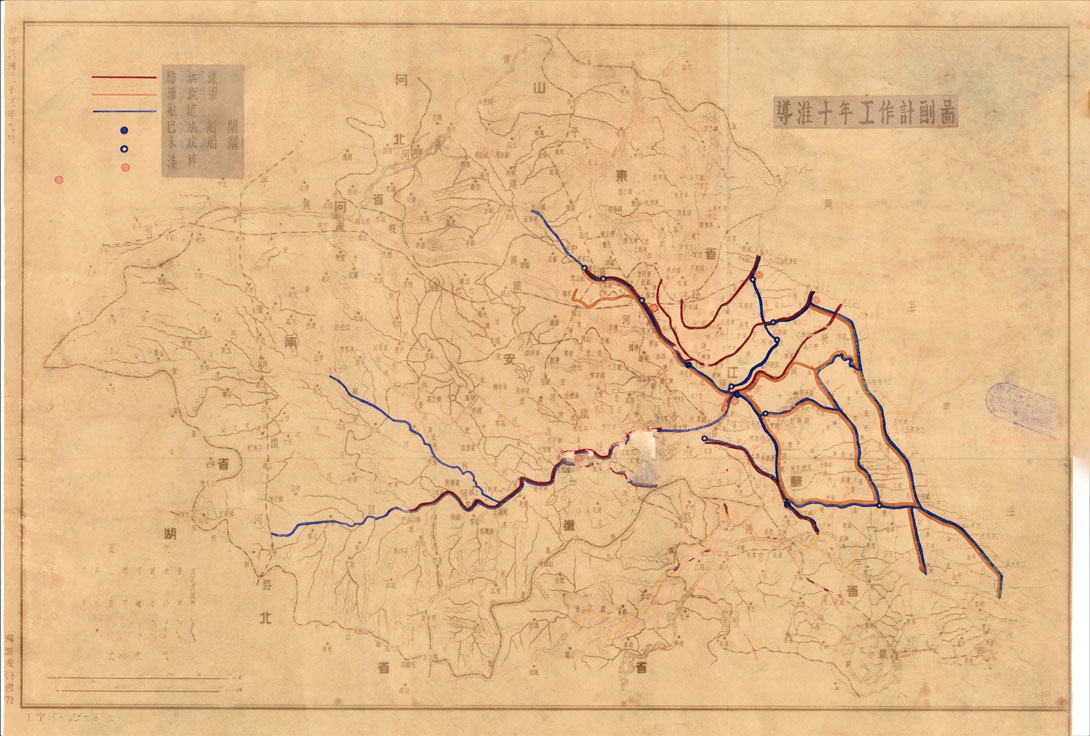

導淮十年工作計劃圖。為導淮委員會於1934年9月所繪製,出於導淮委員會戰後二次五年建設計畫。(中研院近史所檔案館藏,館藏號27-07-026-03,頁153。)

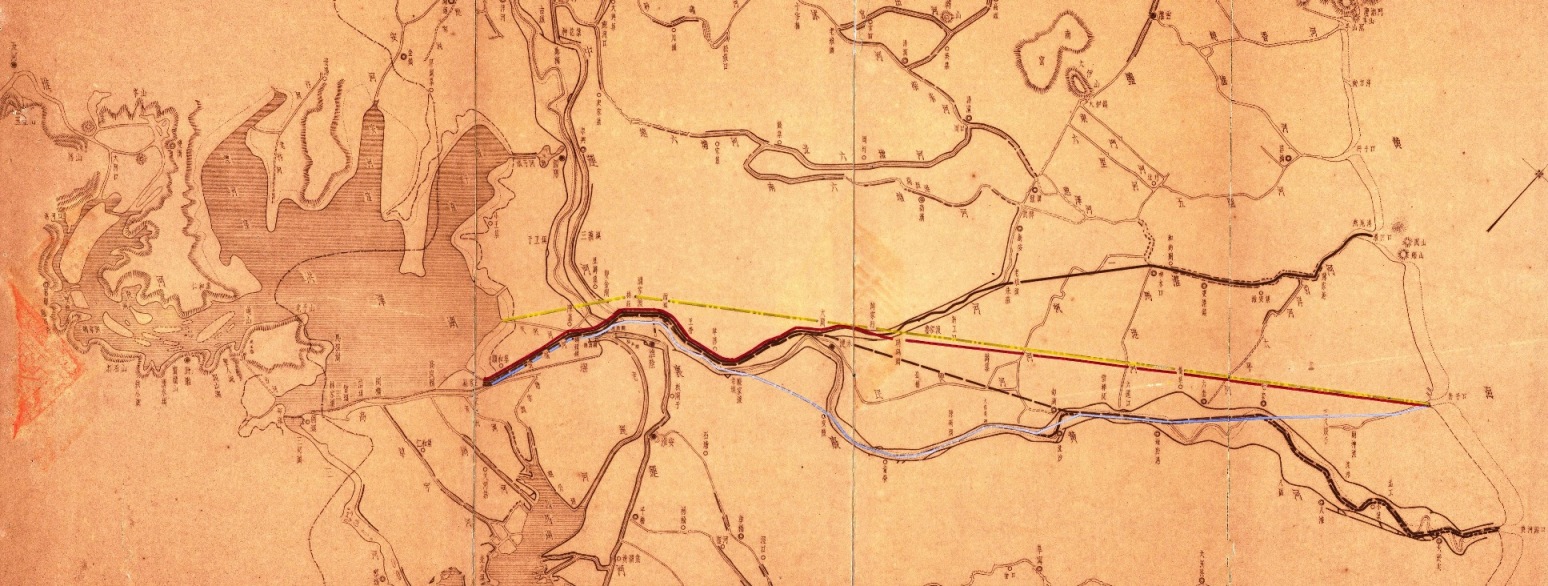

1933年李鴻圖呈導淮意見書中所附「淮河流域形勢及疏導計劃圖」。導淮路線爭議可分為兩種:一、對主要路線的爭議;二、對路線細部計畫的爭議。就時間而言可分為四期:(1)1930至1931年:入江入海路線爭議;(2)1931至1932年:入海路線細部計畫;(3)1932至1934年:改辦入江但恢復入海主要路線爭議;(4)1934年:入海工程施工,入海細部計畫之爭復起。(中研院近史所檔案館藏,館藏號27-07-023-04,頁99。)

入海水道工程

1929年導淮委員會成立後,多次組織測量隊勘測淮河流域,並參考過往的水文資料,屢次召開討論會議。1930年制訂《導淮工程計劃》,採取江、海分疏的策略,兼顧防洪、灌溉、航運三個層面。然而,鑒於彼時國庫艱澀,經費籌措困難,於是以循序漸進、統籌兼顧為原則,先從淮河下游的整治著手,以期「尾閭既暢,在下游固免氾濫之災,在上游亦減壅阻漫溢之害」。

導淮委員會工程處導淮入海水道路線圖

(圖片出處:中研院近史所檔案館藏,館藏號27-07-004-03,頁22。)

《導淮工程計劃》以江、海分疏為治淮的指導原則,入海水道的開闢成為下游的整治重點。為此,導淮委員會制定了《入海水道計劃》,1934年11月,入海水道工程正式開工,至1937年春告竣,是導淮委員會少數取得成績的工程項目之一。

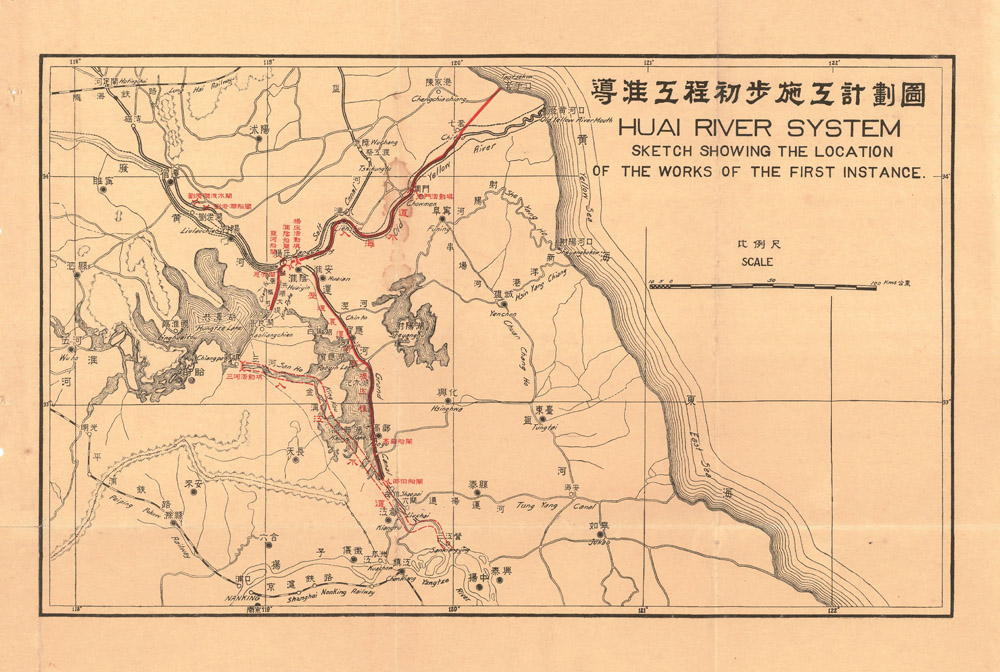

導淮工程初步施工計劃圖。圖示為導淮工程初期的主要規劃,以洪澤湖為蓄洪樞紐,於下游一面整理入江水道,一面開闢入海水道,體現了「江、海分疏」的的治淮原則。(館藏號:27-07-004-03 冊名:導淮入海計畫 時間:1931/9-1931/10)

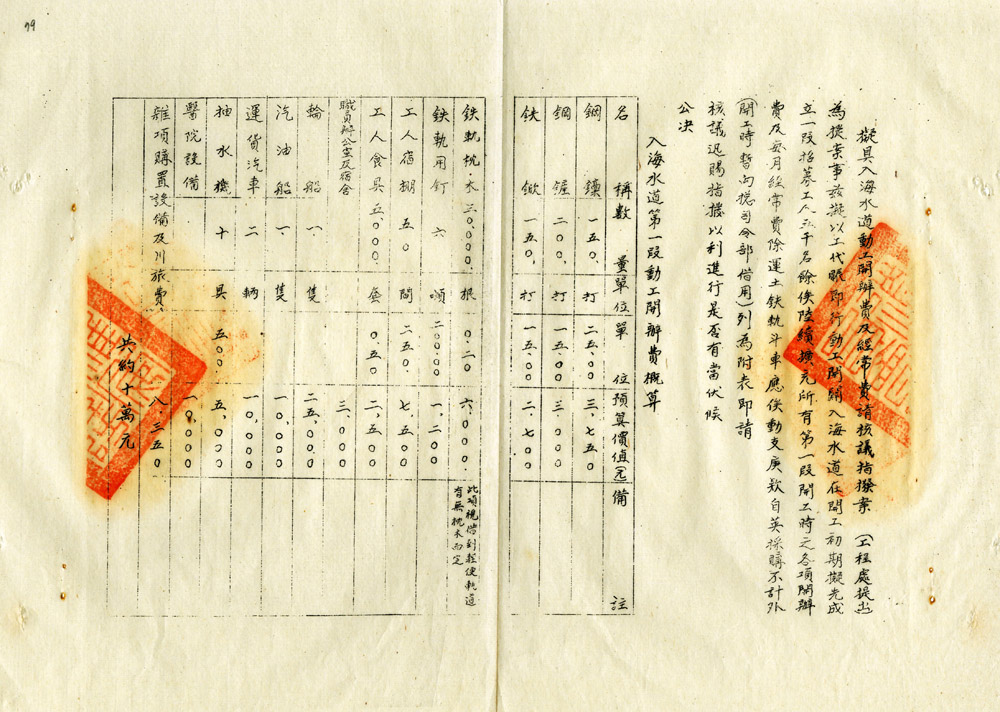

1931年9月導淮委員會第十二次全體委員會議討論事項─擬具入海水道動工開辦費及經常費請核議指撥案。

(館藏號:27-05-002-04 冊名:第11至15次全體委員會議 時間:1931/05-1932/10)

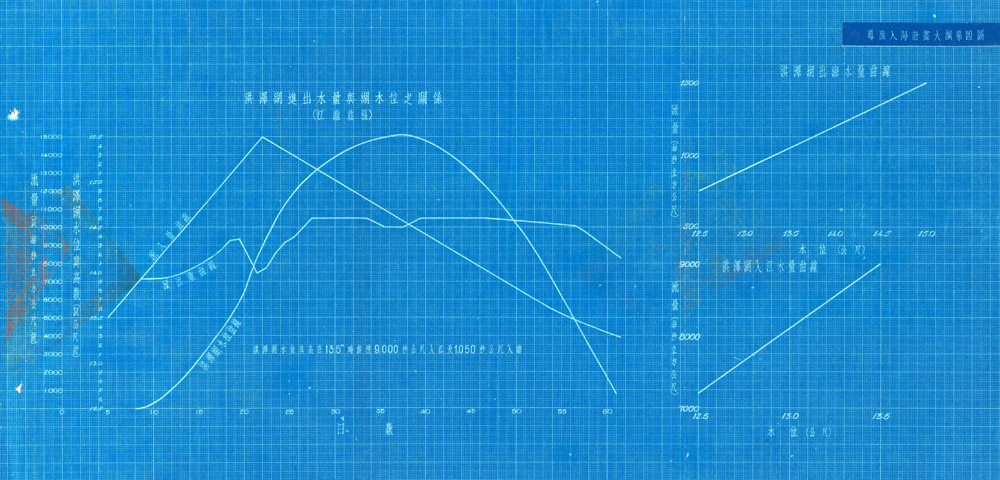

洪澤湖進出水量與湖水位之關係;洪澤湖出海水量曲線;洪澤湖入江水量曲線。洪澤湖為淮河的蓄洪樞紐,因此入海水道的水量多寡,需視洪澤湖的調節功效而定。圖示即為導淮委員會研擬計畫時,就入海水量與洪澤湖水位的關係進行計算。

(館藏號:27-07-004-03 冊名:導淮入海計畫 時間:1931/9-1931/10)

© 2020 中央研究院 近代史研究所檔案館 All rights reserved.

上一個主題

上一個主題