淮河的多樣面貌

淮河的多樣面貌

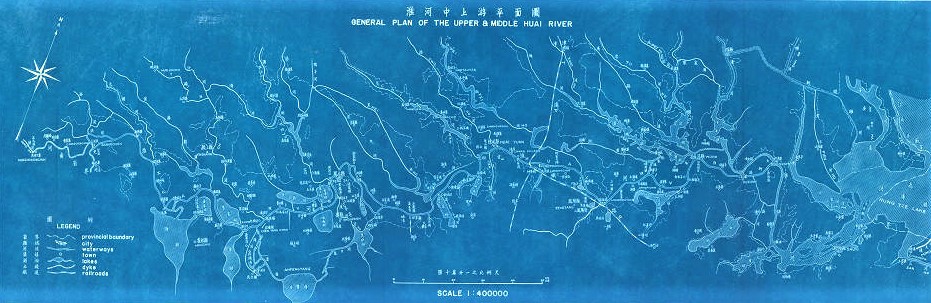

中下游流域面貌

淮河的中下游流域,範圍涵蓋安徽、江蘇等省分人口稠密的區域。自然環境塑造人類的社經生活,而以人力修治水利,本質上是以人力改變自然環境,政府的大規模水利工程不可避免將造成社經資源的重組。例如土地所有權的結構改變,與水利開發有密切的關係;且因水利系統具有無法分割的完整性,水利建設所發生的水利公有化可能與私有的地權產生利益衝突。

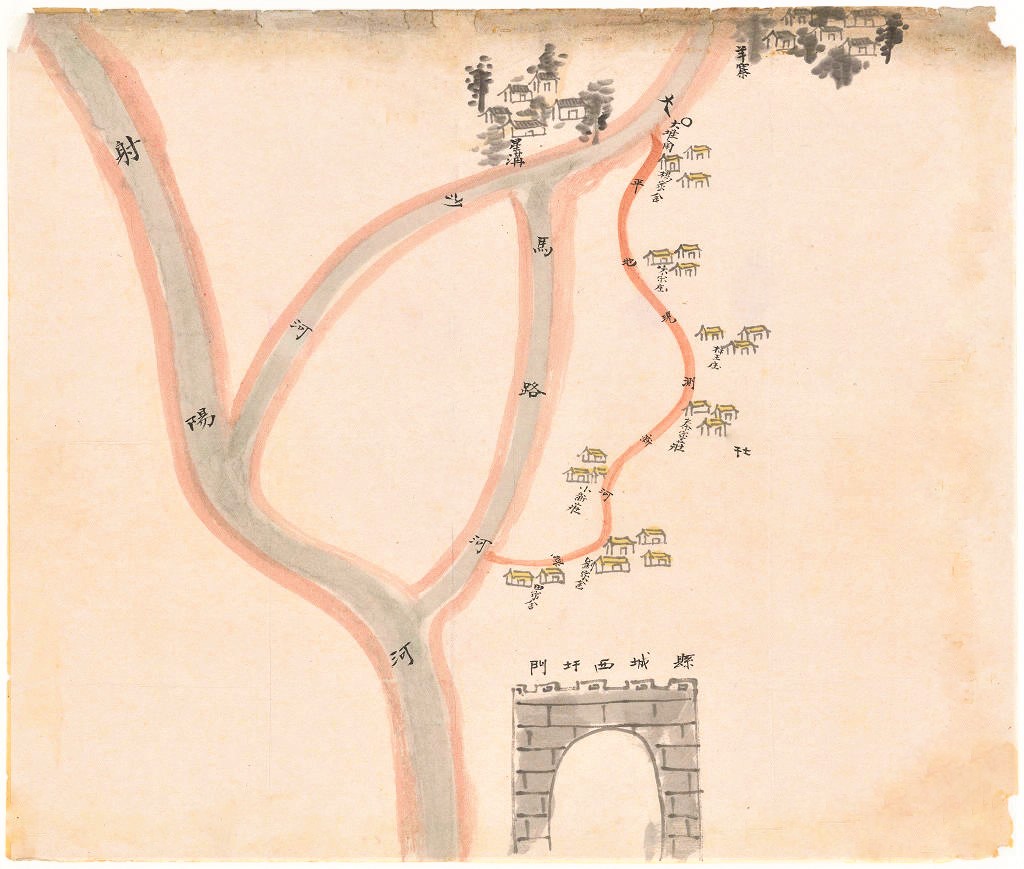

[江蘇省阜寧縣大沙河河道大堆角段略圖]。1936年江蘇省阜寧縣百姓呈請疏濬大沙河改道圖,由相關連結的檔案內容,可知河川與民生息息相關。(中研院近史所檔案館藏,館藏號27-06-001-07,頁20。)

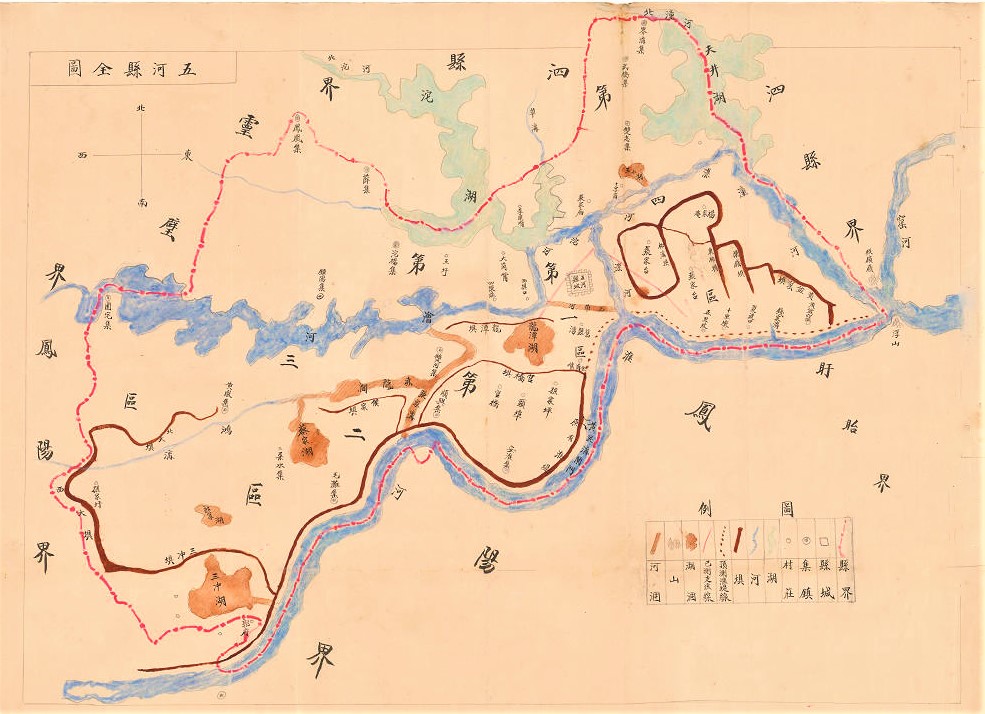

[安徽省]五河縣全圖。為1931年繪製之五河縣全縣示意圖,其中標示出多處堤壩位置所在,以及預測淮河決堤線。(中研院近史所檔案館藏,館藏號27-06-003-05,頁103。)

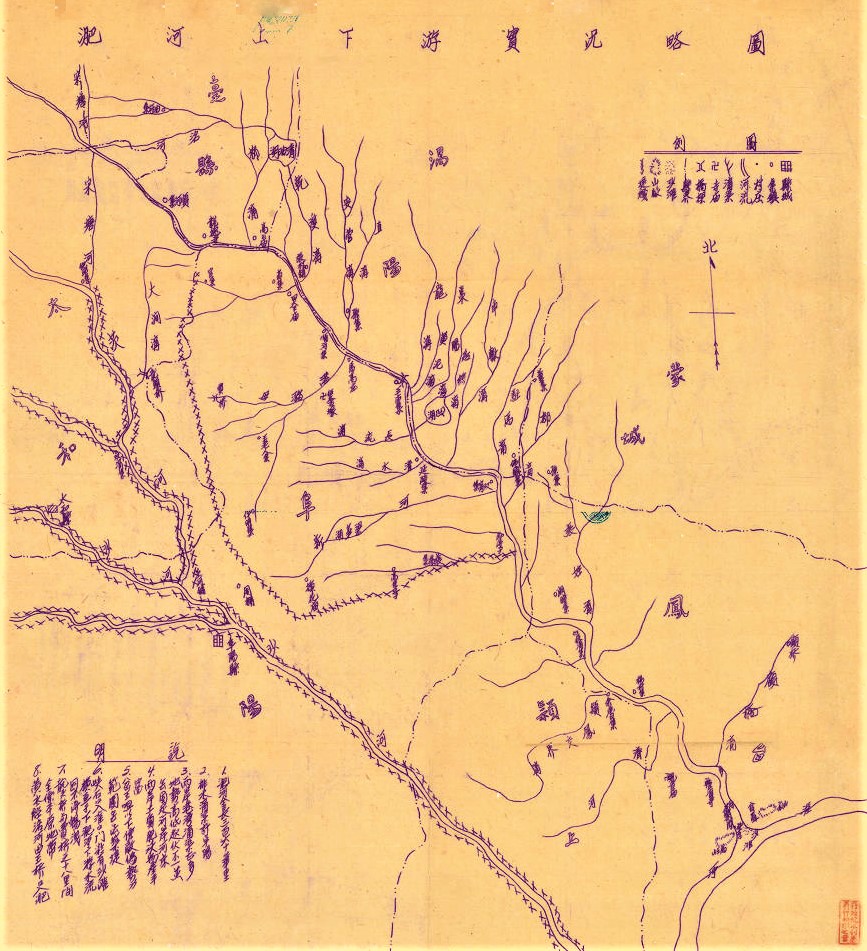

淝河上下游實況略圖。僅用一種顏色手工繪製,仍大量記載了相當豐富的資訊。(中研院近史所檔案館藏,館藏號27-06-014-02,頁54。)

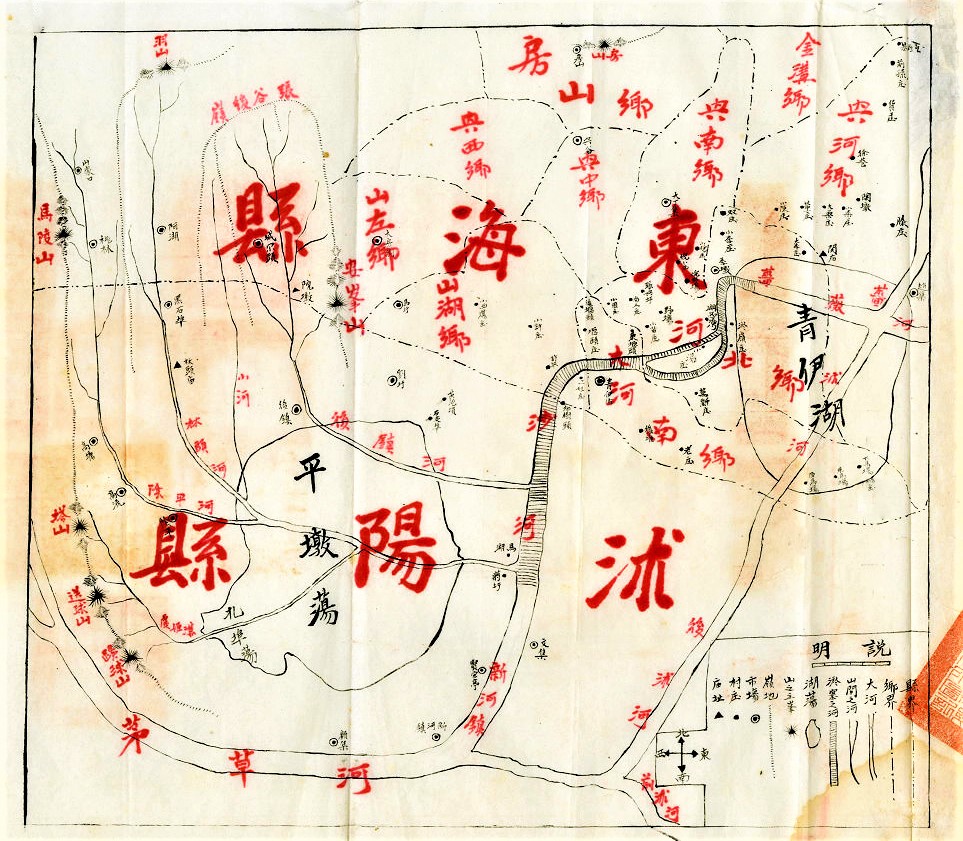

[江蘇省沭陽縣、江蘇省東海縣大沙河河道略圖]。本圖顯示了在同一省分之內,流經兩縣區域的河道淤塞情形。(中研院近史所檔案館藏,館藏號27-06-001-07,頁44。)

技術史中的淮河

導淮委員會既有留洋技師及外籍顧問共同擘劃,又大手筆以庚款、華洋義賑會等外資購置科學工程儀器,為期十年以上,施作觀點必不同傳統治水。從導淮圖表可得知,近代中國水利工程如何受到西方技術的影響。讀者不但可藉此查找檔案圖資,搭配水資源之史料研究,本平台亦可提供經濟部水利署等相關水利研究單位、以及關心科技與社會(STS)的民間學者參酌,加速推動並完善當代的水環境建設計畫。

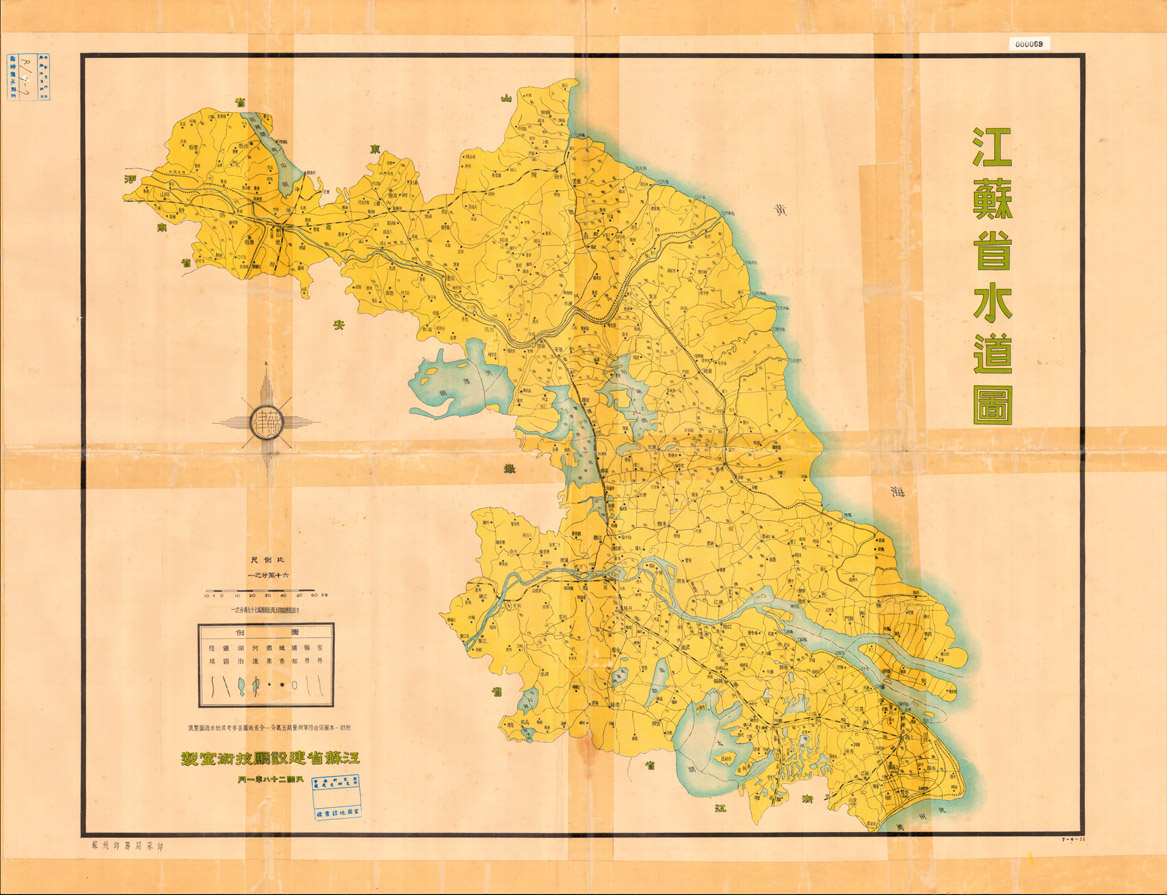

江蘇省水道圖。1939年江蘇省建設廳技術室繪製之彩色地圖,其中的比例尺,以及河流、湖泊、鐵路、堤壩等分別標誌,已具備現代地圖概念。(中研院近史所檔案館藏,館藏號13-03-14-007。)

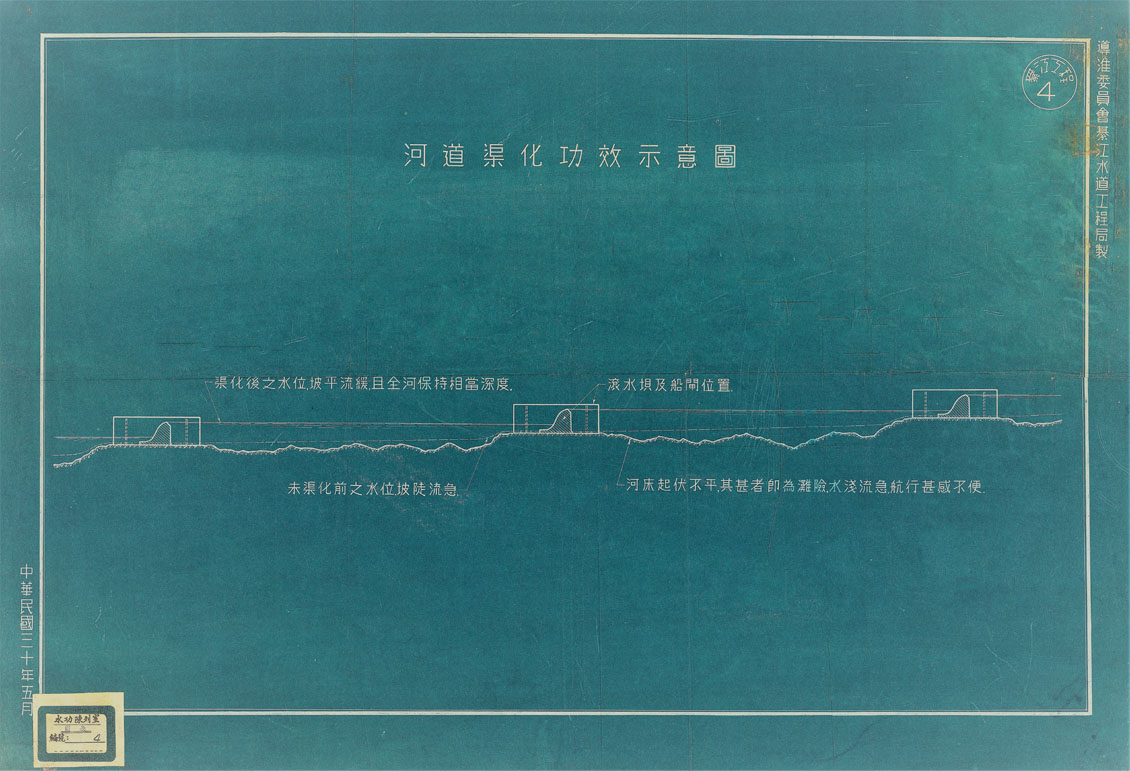

[渠江水道工程]河道渠化功效示意圖。傾斜度太大的河流,雨後河水暴漲,卻在短時間內洩盡成為枯流,很難保持適當水量與水深,因此無法盡航運之利。為此發展出的方法,劃分河道為若干段落,分段建築滾水壩,抬高上游水位,使河道水面形成階梯式的逐段下降段落,為免壩上下水位相差太大,船隻無法通過,另外建築能操縱水位的船閘,使船隻可以安全通過。這就是「渠化工程」。(中研院近史所檔案館藏,館藏號18-20-05-037-02,頁5。)

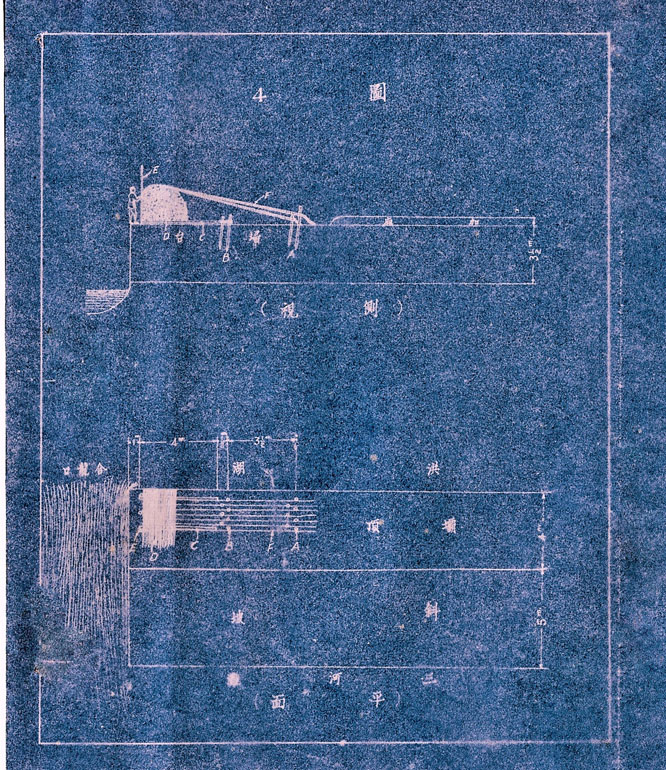

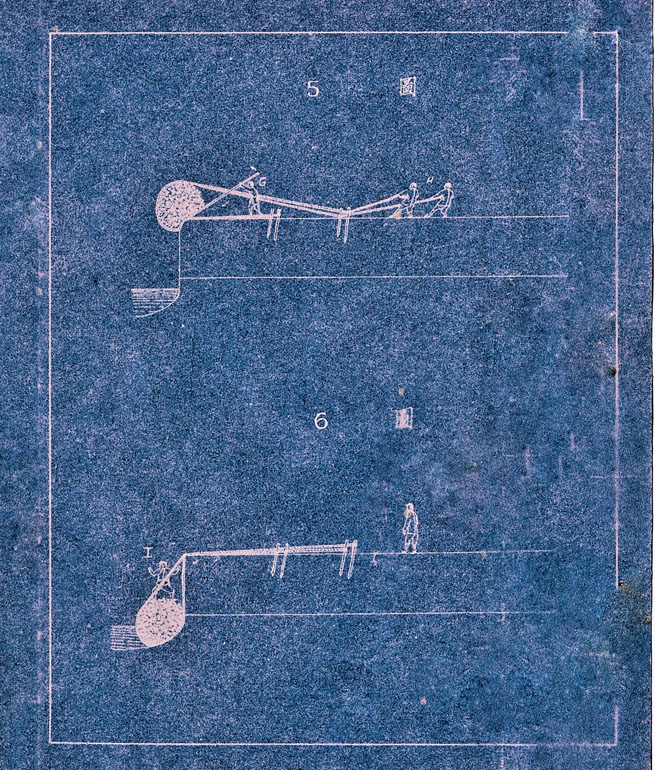

[修復三河壩決口計畫施工示意圖]。以類似漫畫的方式,利用簡單筆法繪製施工步驟的圖示,便於講解說明。(中研院近史所檔案館藏,館藏號27-06-002-02,頁136。)

[修復三河壩決口計畫施工示意圖]。以類似漫畫的方式,利用簡單筆法繪製施工步驟的圖示,便於講解說明。(中研院近史所檔案館藏,館藏號27-06-002-02,頁136。)

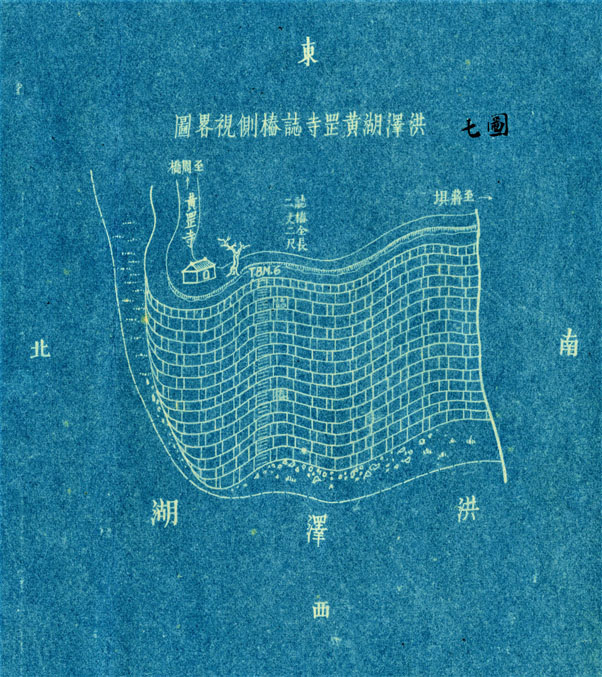

洪澤湖黃罡寺誌樁側視略圖。由圖可見,近代製圖技術之一的側視法,也已經應用於導淮事業。誌樁報汛制度是一種官僚層級體系,以及監控體系。在此制度下,河流上游誌樁所測得的水情訊息,通過傳驛體系傳遞至下游,最後以奏報形式彙集中央。清代河道總督裁撤後,報汛體系依舊延續,其中淮河地區的誌樁運用,直到民國仍維持運作。(中研院近史所檔案館藏,館藏號27-06-002-02,頁137。)

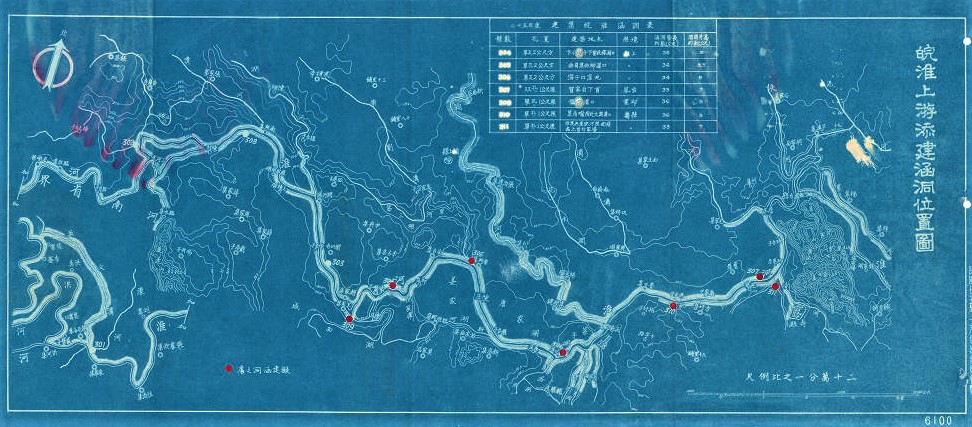

皖淮上游添建涵洞位置圖。涵洞的設置,至今仍是水利或土木工程之重要設施。圖為安徽境內淮河上游地區預計添建的涵洞位置與列表,是1936年安徽省政府委請導淮委員會,就地方需求進行測量、設計而繪製的,亦屬於淮堤治理工程的一環。 (中研院近史所檔案館藏,館藏號27-06-004-07,頁20。)

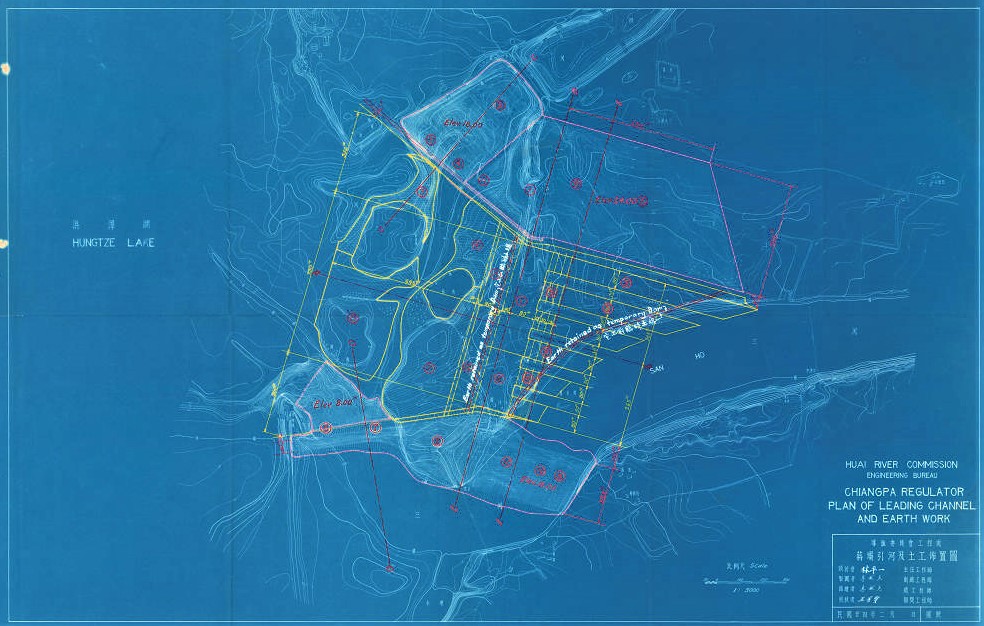

導淮委員會工程處蔣壩引河及土工佈置圖。蔣壩工程是導淮工程初期計畫中的一部分,圖為1935年的施作工程圖,可見其設計與圖繪的精密。(中研院近史所檔案館藏,館藏號27-07-006-02,頁55。)

© 2020 中央研究院 近代史研究所檔案館 All rights reserved.

上一個主題

上一個主題