淮河的自然地理

淮河的自然地理

從地圖看淮河流域

水利工程是環境建設不可或缺的一環,現今全球環境問題日益嚴峻,水利知識與社會大眾的生活可說是息息相關。近十餘年來,政府曾先後推動「水患治理計畫」、「流域綜合治理計畫」、「前瞻基礎建設計畫—水環境建設」等方案,總計投入超過四千億資金防洪抗災,以保護民眾的身家安全,水利事業的重要與艱鉅亦可見一斑。在全民關切治水防洪的今日,意欲增進對水利問題的認識與應對,正可以從歷史經驗中取經。

中央研究院近代史研究所檔案館所典藏的「導淮委員會」檔案,是包含淮河流域治理各層面的檔案資源。首先,從檔案中大量的地圖資源,可窺知淮河在近代中國的地理相對位置;而檔案是隨實際公務執行產生與留存的資料,因此導淮檔案中的圖資包含大量針對性強的專題圖資,是一般繪測歷史地圖中少見的。

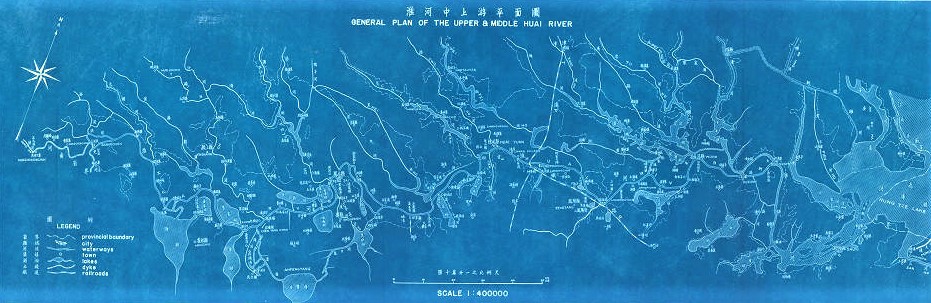

淮河中上游平面圖。以四十萬分之一的比例尺所繪製,顯示淮河中上游區域河流湖泊平面分布情形之藍曬圖。

淮河中上游平面圖。以四十萬分之一的比例尺所繪製,顯示淮河中上游區域河流湖泊平面分布情形之藍曬圖。(中研院近史所檔案館藏,館藏號27-07-003-05,頁34。)

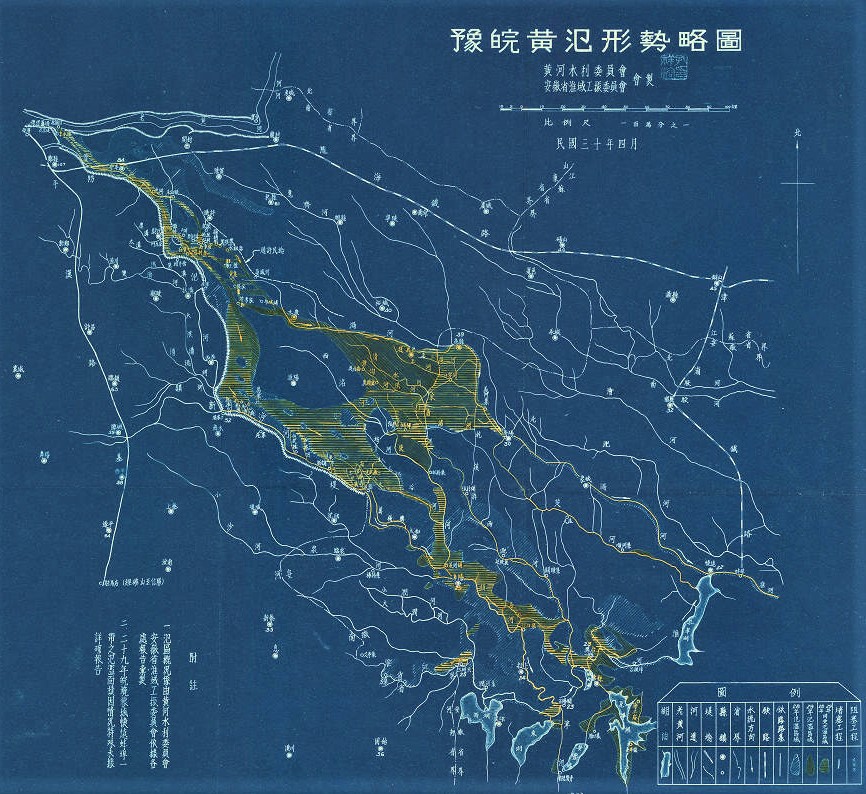

豫皖黃氾形勢略圖。由黃河水利委員會與安徽省淮域工賑委員會合作,於1941年所繪製,圖中黃色斜線所示即為氾濫地區。(中研院近史所檔案館藏,館藏號27-05-010-03,頁76。)

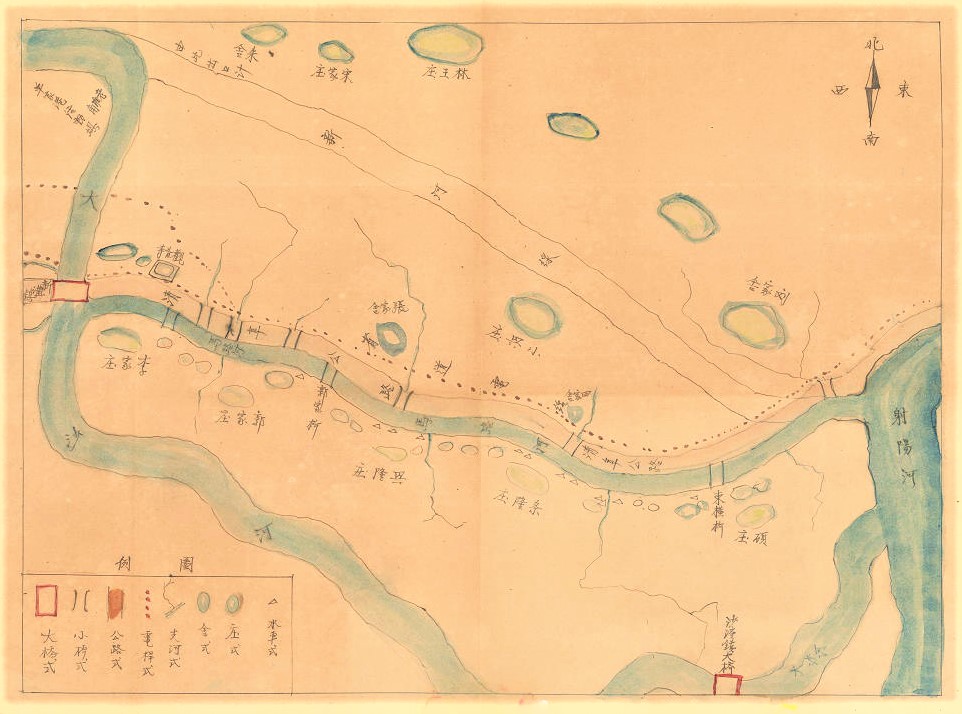

江蘇省阜寧縣大沙河河道馬路河兩岸略圖。拜數位典藏與現代科技之賜,閱讀老地圖比以往容易許多。清末民初並無衛星定位,西方的現代繪測技術方逐步傳入中國,仍有許多地域在繪製地圖時,憑藉的是簡易的人工測量、土法煉鋼描繪地形及地標。左圖首先可找到指北方位,其次圖例有公路、水車、電線桿等設施。至於預定河道及現有河流則用藍色標示,一目了然。(中研院近史所檔案館藏,館藏號27-06-001-07,頁26。)

科學測量淮河

治水之難,一方面在於大自然力量的無遠弗屆,同時也因為需要協調政治、社會、科技等各方面的因素,才能有所成就。所謂「不以天能為能,而以人謀為能」,因此世界各國在從事重大水利工程時,不論在技術層面如何超越前人,都需要從過去的歷史教訓取經。如三峽大壩早在規劃階段,即針對埃及亞斯文水壩的經驗進行系統性研究,希望可以預防建壩可能帶來的環境破壞、居民流散、農耕惡化、乃至國防弱點等流弊。另外,清末民初開始引進西方的科學測量與繪圖技術,這些均有助於對河川水文的了解。

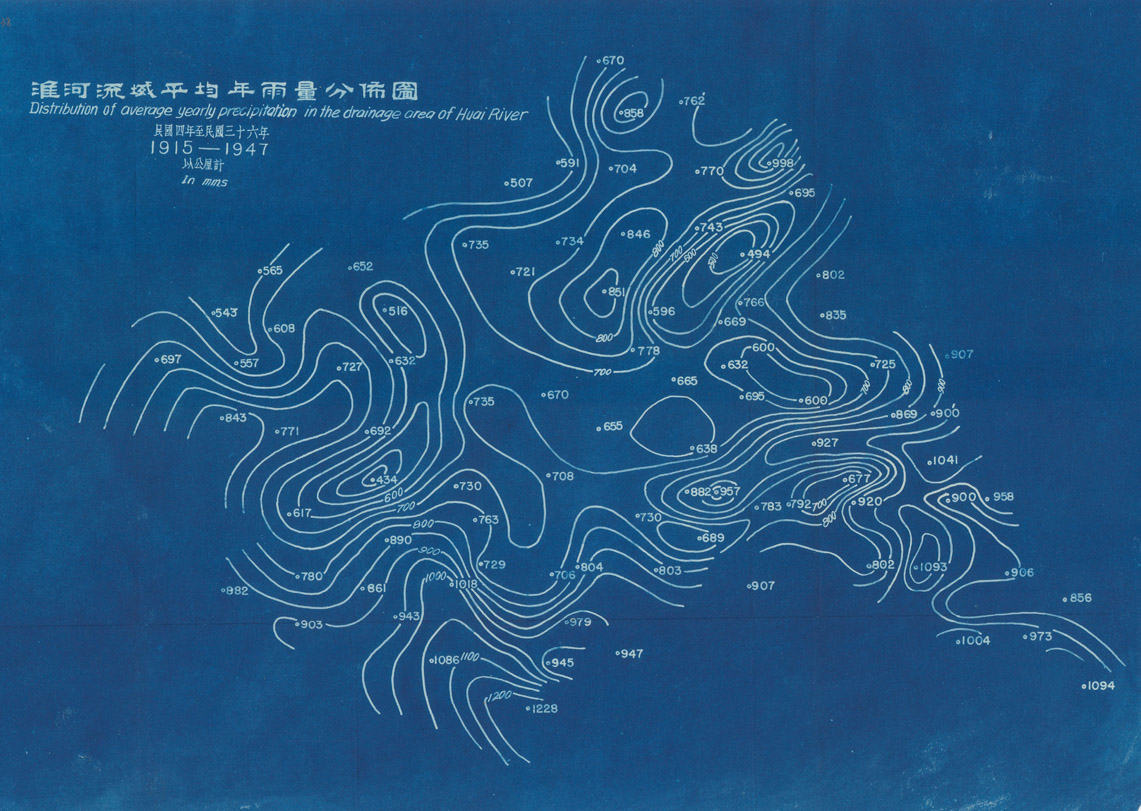

淮河流域平均年雨量分佈圖。以科學方式測量、紀錄,並進而繪製成圖,表現淮河流域地區1915年至1947年的平均雨量分布。 (中研院近史所檔案館藏,館藏號27-07-003-05,頁38。)

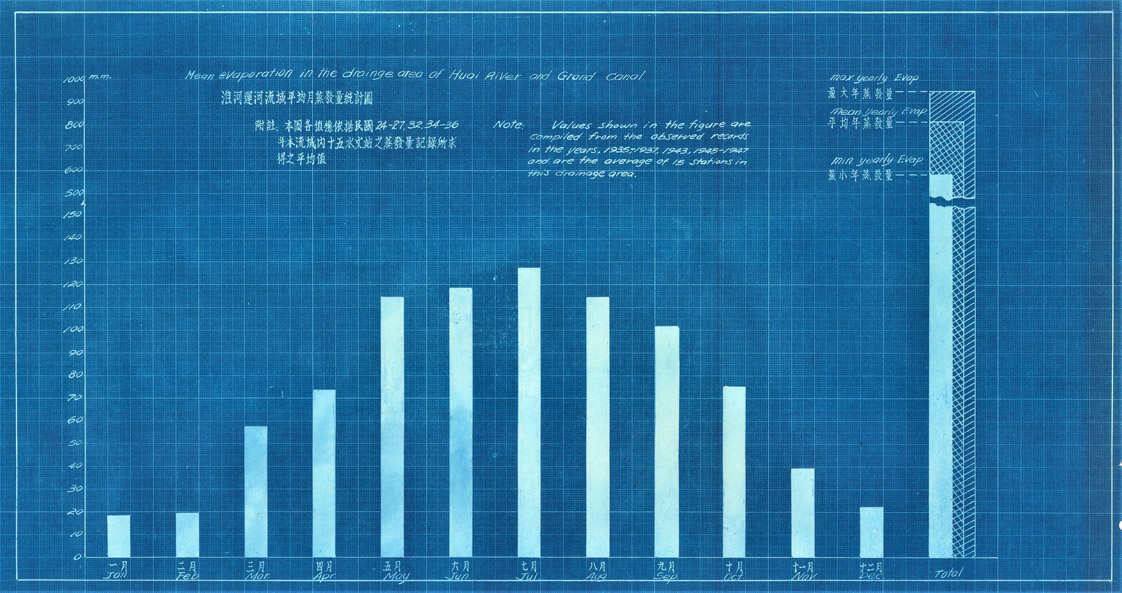

淮河運河流域平均月蒸發量統計圖。為民國24年至36年間,依據流域內15個水文站的蒸發量記錄之平均值所繪製的統計圖。(中研院近史所檔案館藏,館藏號27-07-003-05,頁40。)

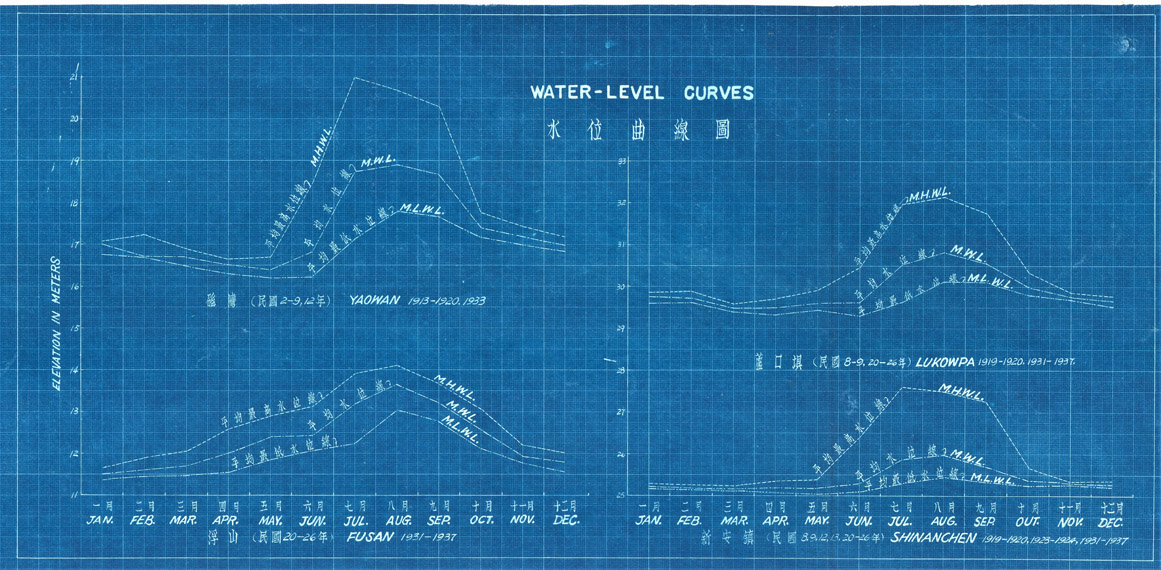

[礁灣、蘆口壩、浮山、新安鎮]等地水位曲線圖。時間涵蓋民國2年至26年,是多年記錄取平均值所繪製的各類水位曲線圖。(中研院近史所檔案館藏,館藏號27-07-003-05,頁45。)

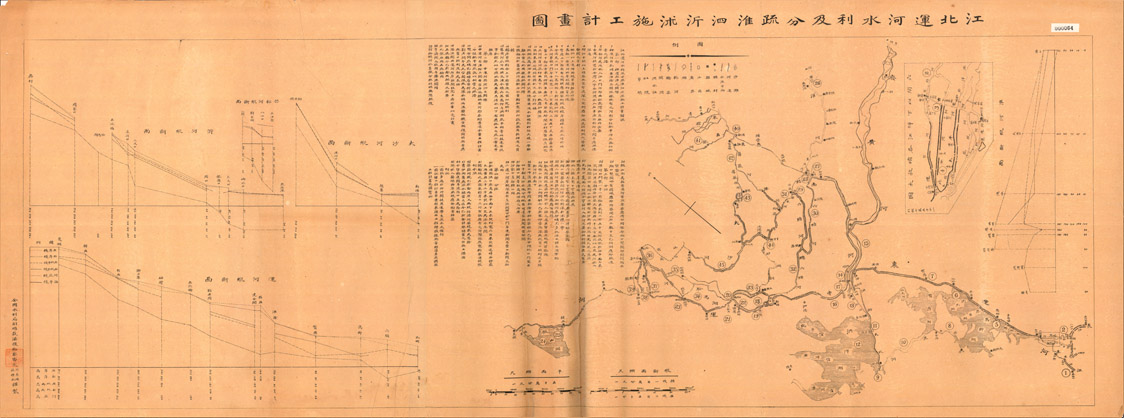

江北運河水利及分疏淮、泗、沂、沭施工計畫圖。本圖右半部是江北及淮泗沂沭等河流分疏圖,左半部是河流立體剖面圖,並提示施作資訊。(中研院近史所檔案館藏,館藏號13-03-14-002。)

© 2020 中央研究院 近代史研究所檔案館 All rights reserved.

上一個主題

上一個主題